2009年以降、「タフな東大生」を掲げ教育改革が進められた

東京大学においてそれを支えた吉見俊哉氏。

「大学」の存在意義に迫る学長 岩切正一郎との対話の記録。

#リベラルアーツ #実践知 #カレッジ #ユニバーシティ #帝国大学

「リベラルアーツ型大学」

歴史的視座から展望する、その使命とは

地球規模のパンデミックにより目まぐるしく変容し、VUCA時代(将来の予測が困難な時代)とも呼ばれる現代。

先行き不透明な社会に対応すべく、高等教育界も変化を迫られている。

「では、これからの大学はどう在るべきか」。

その問いに対する正解は、これまでのリベラルアーツ教育が重ねてきた歴史の中に手掛かりがあるのだろう。

どのように発展し、どのような役割を担ってきたのか。

そして、現在の日本における「大学」とは、一体何か。

学生時代を東京大学で過ごした岩切学長と、東京大学を卒業後、同大学で教育・研究や教育改革に従事し、さらにはハーバード大学での教育経験もある吉見氏。共有されたバックグラウンドと高等教育に対する知見を持つ二人が対話を通じて、中世から現代までを俯瞰し、未来を展望する。

対話の中で浮かび上がった数々のキーワードに着目しながら、大学の在り方と「ICUをICUたらしめるもの」について思考を巡らせる。

Paragraph 01

学問における「自由」とは。

大学黎明期を振り返り、見据えるその「意義」。

文部科学省の『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)』や過去の文教施策において重要性が示されてきた「教養」。また、近年の日本において多くの大学が導入を表明する「リベラルアーツ」。

リベラルアーツは、しばしば単なる教養や一般教養と認識されることが多い。この点も踏まえ、二人の対話は吉見氏の「教養的な知とリベラルな知は対立するところがありますね」という言葉から始まった。

「教養はCultureとも呼ばれます。耕すという意味を持っていますので、ある種決まった土地と結び付いた考え方と言えるでしょう。やはりリベラル、自由とは異なる意味合いを持っています」と答える岩切学長。

さらに「国や地域、土地に根ざす文化や習わしの起源を明らかにし発展させる。その基本的な素地として、教養(culture)は役割を果たしてきました。一方で、教育の現場において形成されたリベラルアーツは、まさに学問における『自由』を起源とします」と続けた。

リベラルアーツは、中世ヨーロッパにおける文法や修辞、数学、天文といった自由七科にはじまり、12世紀から13世紀の大学成立期には、神学・法学・医学の3つの知に対するある種の「対抗的」な存在であった。神学は神のために、法学は国家のために、医学は人間のためにある。それら実践知とは対照的に、国家や都市、権威等、特定の目的のためではなく、自ら学ぶという行為自体に価値を有する学問の側面をリベラルアーツは担ってきた。

国や地域と強く結びつく教養(culture)と、現代における「学問の自由」のベースとも言えるリベラルアーツが必ずしも同じでないことは明白であろう。

吉見氏:中世のリベラルな知は「移動の自由」の水平性と「地元の権力と対抗するために特権的な権威と結びつく」垂直性、この両者によって成立していました。12世紀から13世紀にかけて都市ネットワークが形成されたヨーロッパで、優れた学者のもとに何ヶ月もかけて移動し学びを求めた学徒たち。彼らは、ローマ教皇や神聖ローマ帝国皇帝といった特権的な権威と結びつき、地元の政治勢力に脅かされつつも、それを超越する権威を錦の御旗になんとか自由を確保する。このダイナミズムによって大学の原型が形成されました。

岩切学長:その他にも、社会的な自由や学問の自由、知的な自由など様々ありますが、「自由」はやはりリベラルアーツの根本的な側面と私も考えます。

現代の日本において、憲法に記載される「学問の自由」は当たり前のものとして捉えられているであろう。しかし、大学の黎明期を振り返れば、「自由」が有していた意義は現代よりはるかに強大であり、それが受け継がれ深化した教育が現代のリベラルアーツと言える。

「学問の自由」が日常となった日本において、これら根本の理解が不足し「リベラルアーツと教養の混同」が生じるのは当然のことであろう。一方で、「自由」と「教養」という2つの意味合いが混ざり合い現代の大学の構造が確立されてきたことも事実であり、課題とも言える。

Paragraph 02

「リベラルアーツ・カレッジ」として献学されたICU。

唯一無二のグローバル・スタンダード。

「学ぶ行為自体に価値を持つ学問」と語られたリベラルアーツは、ICUにおいて「人間性の全体的な発達と人格の成熟を目指す教育」として核であり続けている。このパラグラフでは、二人の対話からICUの「リベラルアーツ・カレッジ」としての特徴を浮き彫りにする。

吉見氏:ICUは、アメリカのリベラルアーツ・カレッジを敗戦直後の日本に導入しようとして占領期に原型がかたちづくられた大学ですが、良い意味で、ここにはアメリカのエリートカレッジが考えていた教育モデルが直輸入されてきたように思います。

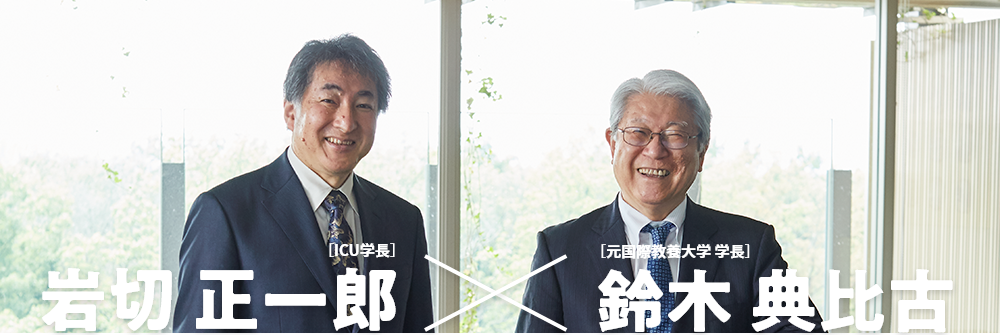

岩切学長:その通りですね。第二次世界大戦への反省を踏まえ、人類社会の平和を希求して献学されたICUは、日本のどの大学とも異なる出自を持つからこそ、実験的な場としての意義を有し、独自のコミュニティが形成されてきました。

学生数は約3000人、専任教員は150人ほどで、人数の面でも世界標準のリベラルアーツ・カレッジと同等の特徴を備えています。学生・教員同士のコミュニケーションも活発ですね。一方いわゆる「マンモス大学」では、リベラルアーツを実践するうえで重要な「対話」に重きを置いた教育は難しいと思います。

吉見氏:異なるパラダイムの学びをどう組み合わせるかによって、それぞれの大学の個性が出てきますが、ICUはその点、非常に上手に組み立てられていると思います。

岩切学長:リベラルアーツを学ぶ上で人文科学(Humanities)、社会科学(Social Sciences)、自然科学(Natural Sciences)、この3つの視点を同時に持っていてほしいとも考えています。

これは、単に文理融合ということではなく、人間と世界に対するそれぞれのアプローチの仕方の差異を自分の中に構造化し、協働させるということです。芸術分野の一回性的な出現に対する視点や、社会的なコンテクスト上の視点、さらには科学的な視点。これらを同時に持つことは、学生が人間と世界を理解する上で大切になります。

吉見氏:ICUは鈴木典比古前学長時代からと思うのですが、大胆にメジャー・マイナー制、ダブルメジャー制を取り入れておられますね。グローバル、特にアメリカの大学では当たり前のことですが、日本の大学ではこうした複線的な教育は例外的な状態です。そういった意味からも、ICUは日本の大学が目指すべき高等教育をすでに実現していると言えます。

「文理融合」ではなく、「文理複眼」という考え方に立つべきですね。異なるものは異なる。しかし、その異なるものが共存、協働できないわけではない。それぞれを深く、複数の学問視座を身につけさせていくべきで、学びの縦軸と横軸の組み合わせが重要です。

分野を横断した複合的な学び。それを可能としているのがメジャー制だ。31の専修分野(メジャー)を用意し、メジャー・マイナーやダブルメジャーと様々に組み合わせて履修できる。さらにICUでは、複合的な学びを前提にアカデミックプランニングサポートを行う学修・教育センター等の体制を整えている。リベラルアーツ教育がシステムとして確立されている点が日本の他大学と異なる「リベラルアーツ・カレッジ」としての唯一無二の特色である。

Paragraph 03

カレッジとユニバーシティ、ICUと東京大学。

その共通点と相違点とは。

前パラグラフでは、ICUのリベラルアーツを実践する「カレッジ」という側面が浮かび上がったと言える。一般的には「ユニバーシティ」は学部を複数で構成し、幅広い学びを行っていると考えられる場合が多いが、リベラルアーツ・カレッジであるICUは複数の学部が存在しない大学でありながら、幅広い学問分野をカバーしている。

日本を代表する「ユニバーシティ」と言えば、東京大学が挙げられるだろう。異なる道を進むICUと東京大学であるが、そのつながりは第二次世界対戦後のICU献学時に遡る。

1949年6月15日、御殿場会議でICUの基本構想が審議されるより以前の草創期において、東京帝国大学の最後の総長であった南原繁や戦後二代目の総長、矢内原忠雄の学識が非常に大きく貢献したという記録がある。また、矢内原に至っては、1953年のICUの開学式において祝辞を述べている。こういった背景には、帝国大学が抱えていた問題がある、と吉見氏は指摘する。

吉見氏:帝国大学は徹底してファカルティ、学部中心の仕組みでした。その背景には、明治時代に創立された時から西洋のモデルを導入してきた経緯があります。例えば、医学部はドイツ、工学部はスコットランド、法学部はフランス、農学部はアメリカといったように。西洋の先端的な知をできるだけ効率よく輸入する「いいとこどり」がなされてきたのです。

こうして生まれたのが、学部によって「縦割り」された組織であり、大学自治というよりも学部自治の強調が、現在の日本の大規模大学のモデルとなったのです。

戦後アメリカ占領軍の影響を強く受けつつ、なぜリベラルアーツ・カレッジとしてのICUが誕生しなければならなかったのか。その問いには、この帝国大学が抱える専門ごとの「縦割り」という明治以来の課題を相対化する視点が存在したように思います。

帝国大学が抱える「縦割り」の課題。対してアメリカのリベラルアーツ的教育モデルを直輸入してつくられたICUには、学びの水平統合を求める当時の人々の「危機感」が込められていたのかもしれない。

「世界のアカデミックな世界では、グローバリゼーションや水平統合がこれからも進むでしょう。日本の大学が一つの大学、一つのディグリーにこだわり続けていると、やはり取り残されてしまうのではないでしょうか」と吉見氏は警鐘を鳴らす。

ICUと東京大学。組織やアプローチは異なるがリベラルアーツの重要性を認識しながら、両大学ともに「縦割り」という日本固有の問題に取り組んでいた点は見逃せない。また、このような壁に阻まれていないという側面において、ICUは今もなお「真に自由なコミュニティを維持している」と言えるだろう。

Paragraph 04

大学のコミュニティに宿る

ICUのリベラルアーツと世界通用性。

日本が抱える課題は「縦割り」の教育モデルだけではない。日本では今も、帝国大学的な教育モデルを踏襲した「知識詰め込み型」が中心となっている。それを如実に示しているのが、大学での学生の履修科目数だ。

国立教育政策研究所が2016年3月に実施した調査によると、1~3年次生の履修科目は半期あたり10~14科目、1日に4科目ほど異なる授業を受ける場合も多い。これでは一つひとつの科目に集中することが難しく、知識も定着しづらい。

吉見氏:知の体系を網羅的に教えようとするとその知識は膨大となり、必要な要素を「詰め込む」ことが教育の目的だと考えてしまう。これが日本の大学の最大の問題点です。

岩切学長:その点、ICUは履修科目数を抑え、1科目の授業を週に複数回履修します。基本的には、1学期の履修科目数は4~5科目程度。同じ科目を1週間にたとえば月・水・金と3回行うことも普通です。

吉見氏:ぜひ、このICUモデルを広めてください。国際的には当たり前のことです。1学期当たりの履修科目数が4~5科目になれば、学生はその科目に必死で取り組まざるを得なくなります。1科目の単位数が4単位相当になりますから、「科目を落としたら卒業できなくなる」という意識が生まれます。週に何度も同じ先生と学生が顔を合わせる。知識の網羅主義から少数深掘り主義への転換です。大学の学びは、本来こういうもののはずです。

「言語の壁」も、日本の大学の世界通用性を考える上で大きな課題だ。

例えば、日本よりはるかに早く英語が小学校の必修科目となった韓国の学生や、世界中に積極的に飛び出す中国の学生と比べると、日本の学生の「母語以外の言語能力」は全体として低く、さらに新型コロナウイルス感染症により「内向き志向」はより強くなっていると考えられる。

吉見氏は、「ICUの学生は海外留学への意識も高い。日本では特殊な大学のように見えますが、世界を視野に考えると普遍性を持っています。日本の大学全体の特殊性を逆照射する上で、ICUの普遍性は非常に価値があると感じます」と語る。

これらの課題に取り組むならば、ICUが採用するバイリンガリズムや複数言語主義、最近流行の国際寮やCOIL型教育等、様々な施策は存在する。しかし、これらを表面的に教育システムとして採用したとしても、根本的な課題は解決されないことは明らかだ。

冒頭の「これからの大学はどう在るべきか」という問いに対する答えは、これらの根本的な課題の先にあると言って差し支えないだろう。

Paragraph 05

今、渇望される「リベラルアーツ」。

その普遍的価値とは。

ICUは、バイリンガリズムや複数言語主義、そして前述のメジャー制度による複数専攻等、世界に通用する普遍性を有する。最後のパラグラフでは、その世界通用性・普遍性を担保する「ICUをICUたらしめるもの」を二人の対話から読み解きたい。

冒頭で記した通り、近年では国内の他大学においてもリベラルアーツの重要性が改めて認識され、積極的に取り入れられる状況である。

岩切学長:近年リベラルアーツを標榜する大学が増えていますが、同じモデルができるのは悪いことではありません。良いものが広まっていっているのだから、「独自性をなくした」「追いつかれた」と考えるのではなく、みんなで一緒に広げていく方向に持っていきたいと考えています。

吉見氏:その通りです。世界から見れば、ICUの教育が当たり前ですし、そもそも大学教育の根本はリベラルアーツです。長い歴史を通じ、大学を成り立たせてきたのは高度な専門教育だけではありません。リベラルアーツなき大学は、大学というより専門学校になってしまいます。とはいえ、最近では専門学校でもリベラルアーツの重要性が注目されていますね。つまり学問には、「自由」イコール「リベラル」な風通しの良さが不可欠なわけです。

岩切学長:教養学部は法学部や経済学部など他学部と並存していることが多いのですが、ICUの場合は大学全体がひとつの教養学部ですべてがリベラルアーツ。その中に専門がある。受験生や保護者の方にも、その違いを見てくださいと言っています。

吉見氏:ファカルティとカレッジの対抗ですね。本来、カレッジとの対抗関係でファカルティが存在するので、教養が学部にはなることには根本に矛盾がある。様々なディシプリン、ファカルティを横軸に貫く力をカレッジが持つべきです。この大学全体を貫くものとしてのリベラルアーツの概念は、中規模大学ではかなり国内でも広がっていると思います。

岩切学長:ICUから大学院に進学した学生は、1年目は知識量の不足で苦労するという話を聞きます。その点は、ICUの弱点と認識していますが、実は2年目からは他大学出身者と比べても遜色なくなるとも聞いています。弱点をカバーして余りある伸び代が身に付く、それが大学全体をリベラルアーツが貫くICUの教育だと思います。

吉見氏:知識には穴があってもいいですよね。領域は狭くても、基本的な考え方や議論できる力をしっかり養う、それこそが日本の大学に求められていると考えています。

ICUのリベラルアーツ教育は、決して網羅的な知識を身に付けさせるためのものではない。多様な視点やクリティカルシンキング、対話といったファクターにより構成される「学修者本位の学び」であり、「学び続けるための力を育む学び」である。その教育は世界に通用する普遍性を有し、グローバル社会で「まっとうに生きる力」を涵養するものでもある。

「ICUをICUたらしめるもの」。それを敢えて明快な言葉で表現するならば、やはり「コミュニティ」であり、キャンパスに根差した「独自のカルチャー」であろう。吉見氏の言葉が示した通りリベラルアーツが全体を貫き、世界通用性・普遍性をもつICUだけの文化である。それこそが、ICUにおける教育の質の根源だ。

[あとがき]

「リベラルアーツ型大学」の使命とは――。

二人の重層的な対話には、冒頭の問い掛けに対する多くの示唆が含まれていた。

リベラルアーツが教養と混同され、深い理解がないまま多くの大学が導入する現状。そこに、リベラルアーツの根底である「自由」は果たして存在するのか。また、「縦割り」という根本的課題に縛られた大学は、「詰め込み型」を果たして脱却できるだろうか。

悲観する必要はないだろう。戦後多くの大学が改革を断行し、発展を遂げてきたように、新しい時代における改革を行うためのモデルケースを見い出せばよいのである。

ICUは、「明日の大学」として永遠の実験場であり、確立された教育のシステムを持ち、今もなおそれを深化させている。また、岩切学長を中心に策定された「2021〜2025年度 中期計画」においては、「リベラルアーツの社会実装」をスローガンに、さらなる社会への浸透を目指している。

「みんなで一緒に広げていく方向に持っていきたい」という学長の言葉通り、大学の在り方を示す“リベラルアーツ型大学”のモデルとして、教育に関わる多くの人のための「明日の大学」であり続けるだろう。

関連情報はこちら

Sub Dialogue

“知”が交わる対話録

交差するクラスマネジメントの知見

本編には記載しきれない程、二人の対話には多くの事例が登場した。

新たな学びを紹介しあう、ふたりの対話。

- 岩切学長

- プルーストという作家の小説に、次のような言葉があります。「かつて本のなかで読んだある名前は、シラブルのなかに、その本を読んでいたときに吹いていた強い風や、そのとき照っていた太陽を含んでいる」と。あることを学ぶときに、知識がどのように成立したか、周りの環境と一緒に記憶する経験は大切ですよね。オンラインを活用した教育では難しい部分ですが、その点は抜け落ちさせたくないなと思います。

- 吉見氏

- オンラインといえば、面白い事例でミネルバ大学がありますね。キャンパスを持たず、授業はオンライン。しかし、これはオンライン・ユニバーシティではありません。ここが重要で、世界の7つの都市に学寮を置き、学生に世界を旅させる。キャンパスは、世界の都市の中にあるという考え方です。学生は現地の様々な現場に入って苦労を重ねる。その上でのオンライン授業です。ポストコロナだからといって、安易なオンライン化は大学を殺します。

- 岩切学長

- オンラインに移行するうえでは、ST比は重要な要素ですね。ICUの場合は少人数のゼミ的な授業が中心なので、比較的移行が容易だったのではと思います。

オンデマンド型の授業もつくりこめば一定の意味を持つと思います。しかし、それが増えていくのは大学としては問題ですね。少人数授業への移行は、オンライン化の重要な前提になると思います。一方で、いろいろな理由でキャンパスに来られない人にも学びを提供できる点では可能性が広がりますね。

吉見先生はハーバード大学でも教鞭を執られていますが、現地でクラスマネジメントにおいて実感されたことはありますか。

- 吉見氏

- 教育には必ずしもプロフェッサーはいらない、良いTAの存在が大切と感じました。距離が近くしっかりしたTAがいれば、ディスカッションもより豊かになるのです。

- 岩切学長

- チームティーチングの考え方ですね。ICUでもぜひ取り入れていきたいです。

- 吉見氏

- ヨーロッパの大学では、大学間を渡り歩ける仕組みがあります。それも興味深いです。

PROFILE

岩切 正一郎 学長

国際基督教大学学長。専門はフランス文学。2008年には第15回湯浅芳子賞(翻訳・脚本部門)を受賞。パリ第7大学テクスト・資料科学科第三課程修了 (DEA)。国際基督教大学アドミッション・センター長、教養学部長を経て2020年4月より現職。

吉見 俊哉 東京大学教授

東京大学大学院情報学環教授。専門は社会学、文化研究、メディア研究。東京大学新聞研究所助手、助教授、東京大学社会情報研究所教授等を経て、2004年より現職。また、東京大学新聞社理事長、東京大学出版会理事長なども歴任。

企画制作・執筆協力:株式会社WAVE