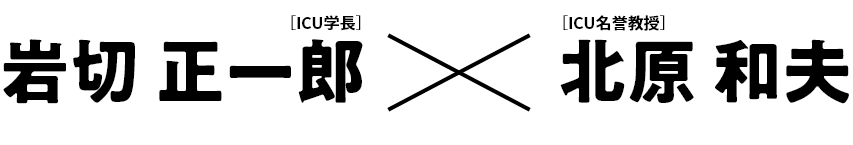

物理学の研究者として

サイエンス(科学)への造詣の深い

ICU名誉教授 北原和夫氏。

科学的視点から見たリベラルアーツの質を

学長 岩切正一郎との対話を通じて紐解く。

#アーツ&サイエンス #common good #自然科学 #キリスト教

これからのリベラルアーツとサイエンス(科学)

サイエンスと知識のあり方とは――

新型コロナウイルスの感染拡大やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、さまざまな分野の科学的知見が、より重視される昨今。

ICUが標榜するリベラルアーツ教育において、サイエンスは根幹であり、日本の各大学でも近年はデータサイエンスをはじめとした知識・スキルに長けた人材の育成に関心が高まっている。

一方でサイエンスが万能な解決策かというと、そこには多くの議論が存在する。

現代の先端的な科学技術をもってしても解決に至らないグローバルイシューは数多くある。

東京工業大学や東京理科大学といった国内大学だけでなく海外においても、豊富な教育研究活動を行ってきたICU名誉教授・北原和夫氏と岩切学長の対話を通して、ICUのリベラルアーツ教育とサイエンスや知識のあり方について考える。

Paragraph 01

コロナ禍におけるサイエンス(科学)の力

現代社会は受け継がれてきたさまざまな英知の上に成り立っている。中でもサイエンスの発展は近代文明の礎となり、人間社会に多大な恩恵をもたらした。最近の新型コロナウイルス感染症への対応をとってみても、サイエンスの力がベースにあることは言を俟たないだろう。

岩切学長は次のように語る。「肉眼では見えないウイルスが、サイエンスの発達により見えるようになりました。およそ100年前のスペイン風邪によるパンデミックの時は、ウイルスだと分かってはいたものの遺伝子的な構造などは一切解き明かされていませんでした」。

サイエンスが未知の事象を解明する力を持つ一方で、次のような現象にも目を向ける。「新型コロナ禍でも見られたように、人々が不安を抱いた時には陰謀論などが出てきますが、これはサイエンスとは相容れないものです。そして顕在化している問題は、やはりサイエンスだけでは捉えきれないと感じます」(岩切学長)。

「サイエンスだけでは解明できないものがある」ということを常に意識しながらサイエンスに向き合うことが重要だと北原氏は主張する。「サイエンスにおける表面的なデータだけでなく、何かが起こっているそのものの中に入り込んで、刻々と変化する『現実』に目を向けるべきではないでしょうか。逆に言えば、データからそれらを読み取らなくていけない。科学的なデータの背後を見る目を教育現場で養う必要がありますね」。

一方で、北原氏はサイエンスの「素朴さ」にも着目する。「アインシュタインの理論は難解ですが、研究に取り組むモチベーションは極めてシンプルなものだったと思います。不可解な事象をすっきりさせようという素朴な疑問から出発して、熟考を重ね、“料理”していくとものすごいものが現れる。そのものすごさも素朴に納得できるものとなる。それがサイエンスの魅力だと感じます」

Paragraph 02

サイエンスとアーツの重要性

サイエンスとアーツの関係に着目すると、近年、注目が集まるSTEAM教育が連想される。米国・オバマ政権下における政策として広められたSTEM(Science(科学) , Technology(技術), Engineering (工学), Mathematics(数学))という概念から始まり、これにArtsを加えたのがSTEAMである。Artsは日本語では通常芸術と訳されるが、ここでいうArtsは、美術や音楽だけではなく、舞踏、演劇、スポーツ、そしてさらに、文学、歴史なども含めて、身体、感性、物語性に関わる広い学術分野を指し、これらを統合的に学ぶことで、創造力を高め、新たなイノベーションを生み出そうとするものである。こうしたムーブメントに現れるように、教育におけるサイエンスとアーツの相乗効果の重要性が顕在化しつつある。

サイエンスの先にある「現実」について岩切学長は次のように語る。「サイエンスには古典物理学や古典力学のような『目に見える世界』もあれば、量子力学のような『目に見えない世界』もあります。どちらも実在している現実の世界であり、立場が違えば全く違って見えるのが面白いところです」。

「サイエンスによる現実の捉え方は芸術に通じるものがある」と岩切学長は続ける。「例えばピカソのキュビスム(※)は、実際にはあのような形には見えていないのですが、精神の中で見えている現実を描写しているわけです。アインシュタインなどの物理学とキュビスムのような前衛的な芸術は、意外とリンクする部分がある気がします」

※キュビスム:一つの対象を単一の視点で描くのではなく、複数の視点から見たイメージを1枚の絵に集約した表現手法

米国の複数の大学で研究者を務めた北原氏は次のように語る。「アメリカの総合大学は総じて芸術学部を有しています。マサチューセッツ工科大学(MIT)にも芸術や人文科学の専攻があります。サイエンスにとってアーツが大事だという考え方があるようです」。

北原氏はこう続ける。「米国科学振興協会という団体が発刊した『Science for All Americans』という書籍の中で「サイエンスは論理と想像力の融合である」というメッセージがあります。つまり、サイエンスはロジックだけでなく、何が起こるかを想像する行為があって初めて成り立つということ。また同誌では、サイエンスは『変わらないもの』と『変わるもの』を分けて考えることが大事とも主張されています。やはり人間は、その両方がないと落ち着かないところがあるのでしょうね」。

Paragraph 03

「責任ある地球市民」、分野を超えた協働の学び

「現実」を見る上で多角的な視点、複合的な思考は重要であり、これこそICUのリベラルアーツが育む力そのものだ。では、北原氏が考えるリベラルアーツとはどのようなものなのか。「偏見や先入観から解き放たれ、自分の頭で自由に考えるための『技』と言えるのではないでしょうか。そして、他者とコミュニケーションを取り、皆で分かち合うことがリベラルアーツにとって何より重要だと考えます」。この「技」がすなわち「アーツ」(Arts)だ。

北原氏はサイエンス・コミュニケーションの重要性を提唱している。サイエンス・コミュニケーションとは「サイエンスのおもしろさや科学技術をめぐる課題を人々へ伝え、共に考え、意識を高めることを目指した活動」と文部科学省は定義している。

それだけではなく、「知」を共有し、ともに発展させるということが、サイエンス・コミュニケーションの目指すところだと北原氏は語る。「『学会』は17世紀にイギリスで初めて創設されたのです。それまでは、自分の中だけで面白さを求めて研究していた。でもその成果と手法を発表すれば、それを見た人が『次は自分でやってみよう』と続くことでサイエンスが発展するということに気づいて生まれたのが学会の起源だと言われています。そこから『公共財としての知識』という認識が生まれ、知識は共有されて発展していくものだという考えが広がりました」。

現在、ICUにおける自然科学の教育・研究の中心である「理学館」。

北原氏はこう続ける。「もっと言えば、単に科学者仲間だけの公共財ではなく、社会の公共財でなくてはなりません。そして我々科学者は社会に対して知識を分かりやすく提示し、社会からの質問に対してはレスポンスする必要があります。レスポンスというのは非常に重要な概念です。responsibilityを『責任』(責めを負うこと)と訳すのは誤りで、『応答性』が適切だと私は思っています。ICUのリベラルアーツ教育では、この「応答」の必要性を提示することが大変重要だと考えています。「応答」とは、与えられた状況に対して単に『適応』するのではなく、より良い未来のための変革を提示・実行するという『応答』をすることなのです。『責任ある地球市民」の果たすべき『責任」とはこのような『応答」に他なりません」

現在、ICUにおける自然科学の教育・研究の中心である「理学館」。

Paragraph 04

ICUが目指す学問共同体

知識を共有する、分かち合うことの重要性が語られたが、それは正にICUの中期計画(2021年度~2025年度)の中で謳われている「common good」(共通善)の精神に直結する。

岩切学長は次のように語る。「『良いものを一人が独占するのではなく皆で共有しましょう、皆のために良いことをしましょうという考え方が『common good』です。画期的な科学法則も発見者しか知らないのでは意味がありません。誰もが見えるところに置いて共有し、議論して発展させていくことが重要です。例えば昔は貴族が自分の館に絵画を飾って自分にしか見ることができなかったものを、美術館に置いて多くの人が楽しめるようにしました。我々はそうした近代市民社会のシステムの上にいるのです」。

北原氏はこう反応する。「知識を共有し、発展させていくという考えの基には『神様から与えられた知識は皆のもの』というキリスト教的発想もあったのだと思います」。

そして、北原氏は次のように分析する。「知識には人間のロジックで考えられるscientia(知識)と神にあずかることによって得られるsapientia(叡智)の2種類あるとアウグスティヌスは『三位一体論』で述べています(いずれもラテン語)。これは何を意味するかというと、我々人間の知恵では理解できない真理があるということです。現象学を提唱したエトムント・フッサールも『我々は到達し得ない真理に向かって歩む求道者だ』と言っています。こうした考え方が我々を謙虚にし、真理を探求しようと努力する原動力になると思うのです」。

Paragraph 05

キリスト教主義大学の重要性

大学名にキリスト教を掲げ、キャンパスに入った正面にチャペルを構えるICU。そうした環境で学ぶ魅力とはどのようなものだろうか。

北原氏は次のように語る。「学びの共同体で仲間と対話ができる状況をつくる上で、日常的に集まって心を一つにできるチャペルがあることは重要です。人の関心はそれぞれ違うけれど、コミュニティを貫く大きなものがある。これこそキリスト教主義大学の恵まれたところではないでしょうか」。

「大学とキリスト教の関係は本当に難しい問題ですね」と岩切学長。「ICUも献学当初は現在と比べて決まりごとが多く、いわば保守的なイメージもありました。しかし約70年の間に社会の変化に応じて、より開かれた形でのキリスト教のあり方がICUの中に形成されていると感じます。一方、教員はキリスト教への理解がある者が務めており、科学的な真理とは違うところに、もう一つの真理があるという考えを大学として持っている。チャペルはその考えを形として表しているのではないでしょうか」。

キリスト教の精神に基づき、分かち合う文化が根付くICUのキャンパス。北原氏は次のように語る。「ニュッサのグレゴリウス(4世紀のキリスト教の教父)は、与りあるいは関与に二つあると提唱しました。神の本質に与るというmetousia (ousiaは本質)という垂直の関わりと、本質に与ろうとする人々の分かち合いkoinoniaという水平の関わりと(いずれもギリシャ語)。この二つの関わりの共同体、これこそ正にICUという学びの共同体ではないかと思うのです」。

真理を探求すべく専門性を深める垂直構造と、多様な分野間で知を分かち合う水平構造が交わるICUの学び。これこそが、答えのない現実世界で強く生き抜く生涯学習者(ライフロング・ラーナー)として成長することにつながるのではないだろうか。

[あとがき]

「サイエンスだけでは解明できないものがある」――。

対談の前半で北原氏から発せられた言葉。科学者の発言として意外性のあるものかもしれないが、サイエンスと神学の道で長きにわたり真理を探求し続けた同氏だからこそ辿り着いた境地なのだろう。

また、二人の対話の中で繰り返し強調された、分かち合うことの重要性。これこそ、地球規模で現出している格差社会や、行き過ぎた自己責任論が広まる現代社会を見つめ直すヒントになるのかもしれない。

そして、人間の知恵だけでは計り知れない、複雑かつ多様な問題が横たわる「現実の世界」を生き抜くためには――。サイエンスだけでない広範な分野の知見や多角的な視点を育むリベラルアーツが大きな道標となることだろう。

関連情報はこちら

Sub Dialogue

“知”が交わる対話録

「science」は「科学」と訳すのが正しいのか

科学や知識のあり方を語る中で浮かび上がった「和訳」への疑問。

重要な示唆に富んだ、ふたりの語らいの時間

狭い意味に訳してしまう事例が少なからずある。

- 岩切学長

- Scienceの語源はscioというラテン語ですが、「科学」と和訳すると元々のニュアンスが薄れてしまうような気がします。

- 北原氏

- 「scio」は「知る」という意味ですね。

- 岩切学長

- 誤訳ではないのですが、日本語にはそうした事例が少なからずあります。例えば「命」は英語で「life」、フランス語で「la vie」と言いますが、それらは「人生」や「生活」という意味も包含するものです。コンテクストごとに訳し分けて意味を狭く限定してしまう傾向があると感じます。

- 北原氏

- そうした観点では「クリティカル・シンキング」を「批判的思考」と訳すのも少し問題がある気がしますね。物理を学ぶと分かりますが、例えば、液体と気体の差がなくなるところを「臨界点」といいます。英語で「クリティカル・ポイント」です。その点を少し揺すると、完全な液体あるいは完全な気体になる。「クリティカル」は曖昧なものを「明晰にする」という意味です。

- 岩切学長

- 「サービス・ラーニング」の「サービス」も「奉仕」と訳され、ボランティア活動と捉えられがちですが、もう少し深い意味があるはずです。

- 北原氏

- そうですね。「仕える」という意味があり、神から与えられた人に仕えることによって、神に仕えるという考え方です。そこから「神の意思を学ぶ」というのがサービス・ラーニングの本当の意味なのではないかという気がします。

PROFILE

岩切 正一郎 学長

国際基督教大学学長。専門はフランス文学。2008年には第15回湯浅芳子賞(翻訳・脚本部門)を受賞。パリ第7大学テクスト・資料科学科第三課程修了 (DEA)。国際基督教大学アドミッション・センター長、教養学部長を経て2020年4月より現職。

北原 和夫 国際基督教大学名誉教授

1969年東京大学理学部物理学科卒業。専門は統計物理学。1971~74年ベルギー政府給費生としてブリュッセル自由大学に留学、1974年同大理学博士。以後マサチューセッツ工科大学研究員、東大助手、静岡大学助教授、東工大助教授・教授、国際基督教大学教授、同学生部長、同理学科長、日本物理学会会長、日本学術会議会員、東京理科大学教授などを経て、1998年東京工業大学名誉教授、2011年国際基督教大学名誉教授。2018年日本キリスト教団三軒茶屋教会副牧師。

企画制作・執筆協力:株式会社WAVE