2022年夏に開校40周年を迎えたテンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)。

そして、2023年4月に献学70周年を迎えたICU。

奇しくも、同じ年に周年を迎え、そして「米国」という

同じルーツをもつ2つの存在。両者の比較から大学の

「昨日(過去)・今日(現在)・明日(未来)」を考える。

#世界通用性 #米国がルーツ #ChatGPT #イノベーション #周年

インタビューは英語で行われました

生成系AIによるインパクト。

混迷化する社会に対峙する教育を、いかに描くか。

80年代~90年代に相次いだ米国大学による日本進出。

その数は一時40校を超えブームとなったが、

淘汰を経て、2023年時点で残るのは2校のみだ※1。

その中で、1982年に米国初の日本校となる進出を果たしたテンプル大学。そのジャパンキャンパスは、米国本校の課程を軸に、日本においてアメリカ式の教育を展開する。他方、第二次世界大戦への反省を踏まえ、平和の希求から1952年に献学したICUは、米国のリベラルアーツ・カレッジをモデルとする。

他の米国大学日本校が撤退していく中、なぜTUJは、日本における拠点を堅持し、さらに発展し続けているのか?そして、同じ「米国」というルーツを持ちながら、互いに独自の進化を遂げてきたTUJ・ICUの共通点と違いは、何か。

2022年11月に発表された生成系AI・ChatGPTが各界に大きな衝撃を与えつつあった2023年1月。TUJのマシュー・J・ウィルソン学長を迎え、ICUのエスキルドセン, ロバート学務副学長と対話を繰り広げた。

ますます混迷化する社会において、大学はどのような「経験」を提供し、どのような「人」を育てるべきか。二人の対話から、教育のあり方を紐解く。

※1…文科省より日本校として指定を受ける外国大学日本校。出典:文部科学省「外国大学等の日本校の指定」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/08052204/1417852.htm

Paragraph 01

「集い、互いを理解し、前進していくこと」。

ICU・TUJの「昨日(過去)」から紐解く、「世界通用性」の肝。

さかのぼること約140年前、アメリカ北東部にあるペンシルベニア州フィラデルフィアで開校したテンプル大学。公立の総合大学としてカリキュラムと学生数の拡大を続け、現在は30,000人以上の学生が米国本校に在籍する。さらに、1966年にはローマキャンパス、1982年には米国大学初の日本校となるテンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)を開設。世界各国の拠点を生かし、唯一無二のグローバルな学びを提供している。THE(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)が発表した「世界大学ランキング2023」で世界104カ国・地域の1,799大学中上位301―350位グループにランクインするなど、国際的に見てもその評価は高い。

TUJの特長についてウィルソン学長は次のように語る。「学生の約40%がアメリカから、約40%が日本から、残り20%は世界およそ70カ国から集まります。TUJの大きな強みは、世界トップクラスのテンプル大学米国本校と同じ学位を取得できること、全ての授業が英語で行われること、国際的な環境で学べること。そして、日本で学びたいと願う世界中の学生に、英語で教育を受けながら日本で学び、語学はもちろん文化を理解する機会を届けられることです」。

エスキルドセン学務副学長は、TUJが日本の大学教育に与える影響に大きな期待を寄せる。「日本で国際教育といえば、地球全体を見据えた『グローバル志向』でカリキュラムや大学組織を考えるのが通常です。しかし、『TUJでは自国(アメリカ)を中心に他国との関係を捉えるグローバル志向』が根付いている。国内では珍しいこうした教育が、日本社会にとって非常に有益だと思います」。他方、「恒久平和の確立」を目的に献学されて以来、世界へと門戸を開いてきたICU。国際性豊かな学習環境やリベラルアーツいう点からすると、TUJと多くの共通項を持つと言えそうだ。

エスキルドセン学務副学長はICUの教育の根本である「日英バイリンガリズム」の特徴について語る。「ICUは日英両語を公式言語として授業を実施しています。さらに、リベラルアーツ英語プログラムもしくは日本語教育プログラムの履修を卒業要件とし、学生が母語以外の言語に触れる機会を提供している。近年は『2(日・英)言語+1言語』を掲げ、日本語と英語の他にもう1つの言語を習得することも目指しています。これらの学びを通じて見えてくるのは、自分の言語や文化的背景を超えたコミュニケーションの重要性。世界中の人々と対話できる言語運用能力だけでなく、根本的な考え方を身に付けることが大切なのです」。

異なる国や地域の価値観を知ることの意義は、ウィルソン学長も自身の経験から実感していると言う。「大学時代、宣教師のボランティア活動で初めて日本を訪れました。最初はアメリカで学んだ方法を実践しようと意気込んでいましたが、日本でさまざまな体験をし、人と接していく中で日本ならではのアプローチが示唆に富んでいることを実感。アメリカと日本の知見を組み合わせることで、素晴らしい未来が広がると気づきました。また、過去二度ほど米国大学の学長を務めましたが、その経験からも、世界各国の言語や文化、価値観を照らし合わせる『比較教育』の必要性は必須です」。

米国本校の課程を軸に世界水準の教育を提供するTUJと日英バイリンガリズムとリベラルアーツ教育を軸とするICU。両大学ともに言語や文化的背景を超えた多様な他者との交流を重視しながらも、理想とする「世界通用性」にはそれぞれが辿ってきた歴史が色濃く反映されている。しかし、自文化中心主義に陥るのではなく、多様な国・地域との関係の中で比較分析を行うべきだという主張は共通するであろう。ウィルソン学長の言葉を借りれば、「世界平和のために集い、互いを理解し、前進していくこと」こそが、ICUとTUJが担う「世界通用性」の肝であり、重大な使命と言えるであろう。

Paragraph 02

先行き不透明の「今日(現在)」において、

いかに「経験」を設計し、「相互作用」をデザインするか。

「VUCA時代」と称される現代は、SDGsに代表されるグローバル・イシューが複雑に絡み合い、まさに先行き不透明な局面を迎えている。コロナ禍によるDXの推進やAIの台頭が社会変容の速度に拍車をかけたことは言うまでもない。地球全土に降りかかる困難を乗り越えるには、国籍や人種、性別、文化などの違いを超えて人々が協調することが不可欠だ。世界各国で多様性を尊重しようという機運が高まる中、日本はOECD加盟国のうち男女格差ワースト1位を記録するなど、著しく出遅れている。急速な社会変化と多様性の受容という波に迫られる日本で、人材育成に必要な観点とは何か。

ウィルソン学長はTUJの教育がもたらす利点をこう解説する。「日本で、テンプル大学米国本校と同じ学位を取得できるのは大きなメリットです。アメリカで進学や就職を目指す場合、本学の知名度が有利に働くことでしょう。世界145カ国に在住する卒業生36万人のネットワークや、フィラデルフィアにあるキャリアサービス・プレイスメントオフィスを利用できることも大きな利点です。昨今グローバル化が叫ばれる中、日本でも米国大学の学位や国際経験、語学力が重視されるようになりました。私が学生だった頃の日本では今ほど英語やグローバル感覚を重要視する流れは日本にはありませんでした。TUJの日本人学生は、国内で就職する際、日本語、英語を自在に操り、また米国本校で培ったグローバル感覚が評価されます」。

エスキルドセン学務副学長も「学生自身の経験と相互作用」が重要としつつ、次のように触れる。「ICUには日本国籍の学生が多いですが、それぞれが複雑かつユニークなバックグラウンドを持っています。彼らの発想はとても興味深く、私自身心から交流を楽しんでいます」。「多様性の尊重」とは、国籍や人種、性別といった表層的な違いを考慮することだけではない。真の意味で他者と共生するには、対話を通して一人一人の価値観や文化的背景を知ることが不可欠だ。だからこそ、ICUの教育の意義は「世界を見据えて考える力を育むと同時に、多様な方法でコミュニケ―ションをとる方法を身に付けさせること」にあるとエスキルドセン学務副学長は語る。「もちろん、国際化が進む現代社会では、異国の言語や文化に触れることも重要です。ICUで得られる『経験』『相互作用』の数々が、人生や仕事に付加価値を与えることでしょう」。

混迷化するVUCA時代に求められる教育として、両者の回答から浮かび上がった「経験」「相互作用」の重要性。多様な人々と共生する「経験」をキャンパスのあらゆる場所に仕掛け、他者と手を結ぶ「相互作用」をどのように生じさせるか。10年、20年後の未来を担う若者を「今日」育てるための創意工夫が、今後の社会の明暗を分けると言っても過言ではないであろう。

Paragraph 03

米国におけるSTEAM教育の是非。

「今日(現在)」にこそ、見据えるべき『Arts』の価値。

急速な技術発展やグローバル化により、さまざまな社会課題が積み上がった現代。この状況を打開するには、多分野の知見を総合して解決策を編み出す力が欠かせない。そこで世界各国が注目するのが、米国・オバマ政権下における政策として広められたSTEM(Science(科学) , Technology(技術), Engineering (工学), Mathematics(数学))という概念から始まり、これにArtsを加えた「STEAM教育」である。Artsは日本語では通常芸術と訳されるが、ここでいうArtsは、美術や音楽だけではなく、舞踏、演劇、スポーツ、そしてさらに、文学、歴史なども含めて、身体、感性、物語性に関わる広い学術分野を指し、これらを統合的に学ぶことで、創造力を高め、新たなイノベーションを生み出そうとするものである。日本では文部科学省がSTEAM教育の観点を取り入れ、学習指導要領の改訂やSSH(スーパーサイエンスハイスクール)、SGH(スーパーグローバルハイスクール)の指定などを行ってきた。アメリカにおいても、クリエイティブな感覚、そしてハード面だけでなくソフト面の重要性も語られている。

エスキルドセン学務副学長はArtsが人々に与える「Fun(楽しさ)」の必要性を認めつつ、リベラルアーツの社会的価値をこう語る。「技術に関する知識があれば、正確なプログラムやアルゴリズムを設計できます。しかし、それだけでは異なる文化集団の特性を結果に反映させることはできません。各々の専門分野を生かして成果につなげるには、リベラルアーツの幅広い知識を基盤にした、他者との『エンゲージメント(関与)』が不可欠です」。

さらに 、Artsの価値を捉えるために「『文明』という概念に立ち戻るべき」だとエスキルドセン学務副学長は語る。「人間が長い年月をかけて培ってきた『文明』がもたらすのは、技術的な発展だけではありません。『文明』の一部であるArtsは、社会や文化といった側面から物事を考えることを可能にします。こうした方法を習得してようやく、世間一般ではなく『自分にとって豊かな人生とは何か』という問いに向き合えるようになるのです」。

ウィルソン学長も同意しながらこう続ける。「人間の記憶がずっと残らないからこそ、過去に積み上げた『文明』には大きな意義があります。人文科学や社会科学で教わる先人たちの知恵は、私たちの人生において縦糸と横糸のように組みこまれているはずです。こうした教育が受け継がれなければ、先祖が犯した過ちを繰り返してしまいかねません。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を目の当たりにしている今、戦争の記憶が断絶され、侵略行為を正当化する声が上がることに大きな恐怖を感じます。教育者として、これからも人文・社会科学系の学びの重要性を訴えていかなければなりません」。

AIやインターネットを始めとする情報技術の発展は、我々に未来の可能性を感じさせる。一方で、それらの技術は必ずしも万能ではなく、短所を考慮する必要があることを忘れてはならない。エスキルドセン学務副学長曰く、技術で代替できない人間の長所とは、「失わない限り『心と魂』を持ち続けられること」。その真価を発揮するために、過去の教訓を学び、より良い未来に向けて他者と協働する力を養うArtsが「今日(現代)」に必要なのである。

Paragraph 04

さらに先行き不透明となる「明日(未来)」。

重要となるのは、「長期的な思考」と「比較」の力。

2022年11月に公開され、たちまち各界に大きなインパクトを与えた生成系AIの「ChatGPT」。ユーザーが質問を入力すると、まるで人間のように自然な対話形式で回答が送られてくるのが特徴だ。話題となったのはその回答精度の高さ。Chat GPT(AI)はインターネット上の膨大な情報を学習し、複雑な語彙や表現まで理解して回答を導き出す。過去の会話を記憶したり、ユーザーの指摘を受けて回答を修正したりすることも可能だ。近年では他にも、インターネット上にある3次元の仮想空間「メタバース」が新たな社会生活の領域として注目を集めた。日進月歩の情報技術に、両大学はどのように向き合っているのだろうか。

ウィルソン氏はこう語る。「リベラルアーツの観点から、TUJでは産業界のリーダーによる授業や講演を実施しています。その中の一つが、一般教養科目の『メタバース』や『eスポーツ』。学生に実感を伴った理解を促しています」。その一方で、人間が担ってきた役割が代替されることには懸念を抱いているという。「これまで時間と労力を割いて調べてきたことが、ChatGPTの手にかかれば数秒で出力されます。AIに我々の仕事が取って代わられないように、学生にはAIが真似できない創造性やリーダーシップ、コミュニケーション能力を大学で身に着けてもらえるように学びを提供していく必要があります」。

ウィルソン氏の発言を受けて、エスキルドセン学務副学長は自身の見解をこう語る。「大学教育においても、学生がAIを駆使して容易に課題をこなすことが問題視されています。また、ChatGPTが学習するインターネットの情報には誤りが多いため、回答の正しさはユーザー自身が精査しなければなりません。こうした状況で求められるのは、AIを始めとする技術を批判的に捉え、性質を考慮しながら世界のために活用するスキルです。その能力を伸ばすことが、今後の教育が担うべき付加価値だと思います」。

物事を批判的に捉えるためには、一つの常識にとらわれず、異なる文化や価値観と照らし合わせることが必要だ。多様な人々と共にリベラルアーツを学ぶTUJとICUでは、そうした「比較教育」が常日頃から行われている。

ウィルソン学長は過去を振り返りつつ、印象深い事例をこう語る。「私は法律家でもあるので、TUJのロースクールで日本の法律について理解を深める授業を担当していたときのことです。参加するのはアメリカやヨーロッパ、アフリカ、南米など、世界各国から集まった弁護士志望の学生たち。ある時、知人の日本人の弁護士から『授業に参加したい』と申し出がありました。正直、私は一抹の不安を覚えました。日本の法律の専門家である彼女からすれば、他国の目線に立った解説や考えには違和感があるかもしれないからです。しかし授業が終わると、彼女は私の客観的に分析した講義に対して、『日本の法律を客観的にとらえたことが新鮮で、なるほど、と思った。他の日本人弁護士ともこの話題について話し合いたい』と感激した様子で伝えてくれたのです」。

「ICUで『日本史』を教える私からしても、とても興味深いお話です」と、エスキルドセン学務副学長は身を乗り出す。「AIなどの技術に頼りきると、そうした対話をせず『近視眼的』に物事を判断してしまう危険性があります。長い道のりを経て失敗や成功を味わい、自分なりの結論を見いだすことの意義は大きい。私たちは教育者として、経験や交流が持つ価値を社会へ発信していかなければなりません」。

Paragraph 05

「恐ろしい未来を引き受ける自信を持つこと」。

「失敗」し、「発見」する教育の重要性。

社会課題が山積する日本で、混迷を抜け出すために掲げられたのがイノベーションの創出だ。2021年3月に閣議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」では、「イノベーション力の強化」が持続可能で強靭な社会へ変革するための政策として据えられている。さらに、近年ではイノベーションの担い手となる人材を育成すべく、企業や文部科学省がアントレプレナーシップ教育を実施。漸進的な取り組みが進んでいるものの、欧米諸国と比較すると「まだいくつかの問題がある」(エスキルドセン学務副学長)状況だという。

ウィルソン学長は日本の教育の問題点をこう指摘する。「アメリカの中高生に将来の希望を聞くと、就きたい職業や仕事について回答が返ってきます。ところが、日本の中高生に同じ質問をすると、『誰のために働きたいか』を答えられることが多い。前者がアントレプレナーシップ(起業家精神)に近いものだとしたら、後者は会社などの組織の一員になるという感覚がある。もし、起業家を育てたいのであれば、着眼点を変え、教育システムを変化させなくてはなりません。実際、アメリカには独立した思考や創造性、リーダーシップを高める場があり、多くの起業家が世界へ進出しています」。

エスキルドセン学務副学長は首肯しながらこう続ける。「学務副学長としての使命の一つは、文部科学省と連携してイノベーションにつながる教育を展開することです。しかし、日本企業の柔軟性は未だ不十分で、イノベーションを受け入れる体制が整っていないと感じます。その原因の一つが、欧米諸国に見られる破壊的なイノベーションに対する恐怖心ではないでしょうか。既にあるものを壊し、新しい制度や方法を打ち立てるというプロセスは、日本人にとって非常にハードルが高いのだと思います」。こうした状況を打破するには、大学教育の改革が欠かせないとエスキルドセン学務副学長は語る。「恐ろしい未来を引き受ける自信を持つこと。過去と現在の出来事を見つめ、社会や自らの生活を再編成する方法を想像すること。こうした機会を学生に提供できるかが、今後の大学教育の課題です」。

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界中がディスラプター(破壊的な急成長)を迎える契機となった。エスキルドセン学務副学長とウィルソン学長は、共に非常事態における大学の舵取りを経験。オンライン授業への転換やテレワークの推進、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定など、数々の改革に着手した。急な展開に困惑する声もあったそうだが、ウィルソン学長は「変化や柔軟性のためには困難な時期が必要」だと話す。

「イノベーションの面でも、アイディアを実行して失敗するという経験は欠かせません。TUJで私が担当している集中講義『異文化間交渉』では、学生は異なるバックグラウンドを持つ相手と交流し、失敗しながら異文化に対する理解を深めていきます。経験や交流の中で失敗する機会を与えることは、我々が行う教育の目的の一つです」。

ウィルソン学長の言葉に深い共感を示しながら、エスキルドセン学務副学長はこう続ける。「教育者として、学生に『発見』を促すことの重要性を強く感じます。数々の『発見』を経て、学生一人一人が自分なりの結論を見いだすことを願ってやみません」。

イノベーションの創出を目指す人々の前に立ちはだかる、既存の秩序を壊すことへの恐怖心。その壁を乗り越えるには、体験や交流を通して「失敗」し、新たな方策を「発見」する教育が不可欠だ。エスキルドセン学務副学長とウィルソン学長、両者が描く大学教育の形が荒々しい時代の波を乗り越える方舟となるかもしれない。

[あとがき]

二人の対話が示唆する「教訓」について――。

先行き不透明の時代にこそ、堅持すべき教育がある。

エスキルドセン学務副学長とウィルソン学長、二人の対話を俯瞰すると、多くの共通する主張が浮かび上がってくる。異なる言語や文化、価値観に触れる「経験」を土台にして他者と協調し「相互作用」を創出する重要性。急速に技術発展が進む現代にこそ求められる、人の心を動かすArtsの価値に対する理解。最新技術を無根拠に受け入れるのではなく、自身の経験や交流に基づき批判的に考察する視点。そして、イノベーションを創出するために「失敗」する機会を持つこと。二人が語った教訓の中には、「昨日(過去)」と「今日(現在)」に対する鋭いまなざしと、「明日(未来)」の世代を育む教育者としての責任感が込められている。

日本には多くの社会課題が積み残されているが、それ故にICUとTUJの教育が持つ意義は大きい。多様な国籍や言語、文化、価値観を持つ人々と共に、幅広い学問を網羅したリベラルアーツの学びに触れる。その過程で育まれる「比較分析」の視点は、あらゆる場面で役立つはずだ。ウィルソン学長の言葉を借りれば、「日本はこれから、各国の政治や社会、文化を考察してヒントを得ることができる。その強みを最大限に生かせば、これまでにない解決策を導き出すことも可能」だ。決して楽観的ではないものの、二人が見据える未来には明るい光が差し込んでいる。

関連情報はこちら

【テンプル大学ジャパンキャンパス関連記事】

テンプル大学ジャパンキャンパス (TUJ) 国際基督教大学 (ICU) ー 大学トップ対談ー リベラルアーツとグローバル教育について語る

Sub Dialogue

“知”が交わる対話録

リベラルアーツの魅力が宿る「逸話」

アメリカで生まれ育ち、日本で生活を送るという共通項を持つ二人。

それぞれの「逸話」から、リベラルアーツの魅力に迫る。

- エスキルドセン学務副学長

- アメリカの大学を卒業後、日本語を学ぼうと思い立って移住しました。入国後に受講したのが当時日本にあったアメリカの大学の日本校、TUJの夜間コースです。TUJのコース修了後は、念願だったICUの大学院へ進学。当時は気付きませんでしたが、TUJという扉を通過したことが私の人生の軌道を大きく変えたのだと思います。

- ウィルソン学長

- ささいな出来事が思いがけない結果をもたらすことは、往々にしてありますね。私は弁護士を目指し、大学では政治学を専攻していました。一方、単純な興味から履修していたのが気象学の授業です。大学卒業を間近に控えた頃、日本で就職活動をしていて、治水・気象観測機器メーカーを発見しました。募集されていたのは、国際的なマーケティングと技術翻訳ができる人材。私はどちらの経験もありませんでしたが、気象学の知識があることを強調してカバーレターを作成しました。驚いたことに、そのアピールが功を奏して希望の職に就くことができたのです。

- エスキルドセン学務副学長

- リベラルアーツの可能性が伝わる素晴らしいエピソードですね。私はICUの大学院でリベラルアーツを体験しましたが、教員が授業を中断してでも学生の疑問に応える様子に驚かされました。一人一人の意見を尊重する姿勢は、バイリンガルかつマルチカルチュラルな学習環境にも表れていると思います。入学当初は英語圏の概念を日本語で説明することに苦労しましたが、そのおかげで世界をより俯瞰的に理解し、コミュニケーションできるようになりました。

- ウィルソン学長

- 私も、多種多様な言語や学問を理解することで交流の輪が広がることを実感しています。先ほど述べた気象学の例でいえば、テレビ局の人と雑談の中で、気象学の話をしたら、NBCナイトリーニュース(オハイオ州クリーブランド)の天気コーナーを特別に今日担当してみないか?といわれ、天気予報を話したことがありました。幅広い分野を学び、専門知識を持つ人々と交流する。その過程で得られる新たな視点が、思いがけないチャンスを与えてくれるはずです。

PROFILE

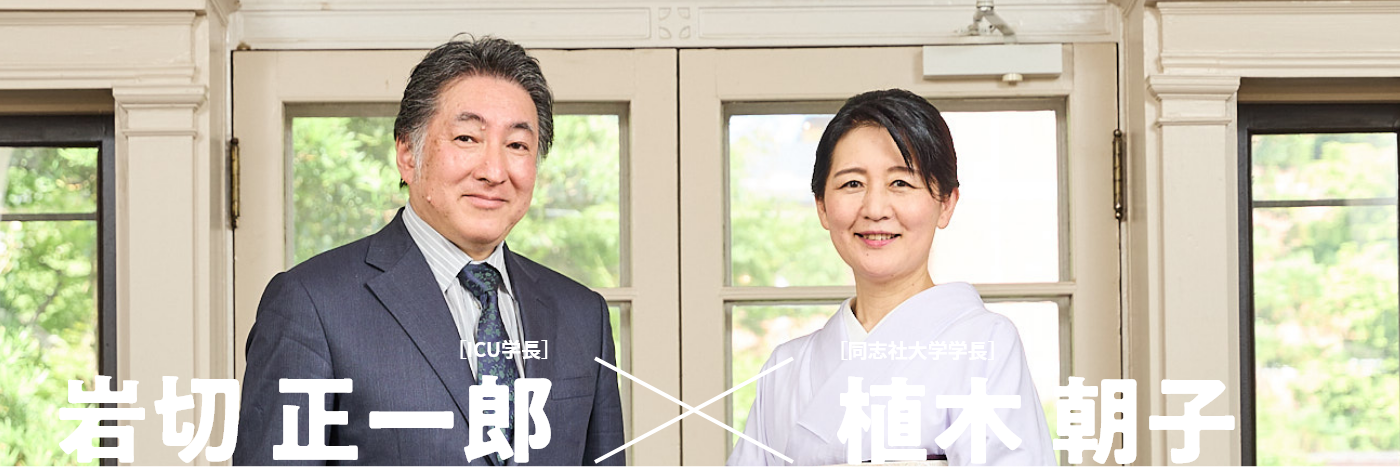

エスキルドセン,ロバート 国際基督教大学 学務副学長

国際基督教大学学務副学長。国際基督教大学大学院比較文化研究科修士課程を修了した後、米国スタンフォード大学で日本近現代史の博士号を取得。その後、スミス大学専任講師、助教などを経て、2008年から桜美林大学リベラルアーツ学群准教授を務める。2014年に国際基督教大学上級准教授に着任し、教授を経て、2020年4月より現職。

マシュー・J・ウィルソン テンプル大学ジャパンキャンパス 学長

米国ユタ大学で理学学士(政治学)と文学学士(アジア研究学・日本語副専攻)を修了。テンプル大学法科大学院で法務博士を取得。米国の法律事務所や日本企業で弁護士を務めた後、TUJ上級副学長並びに法務部長、アクロン大学学長(2013年~18年)、ミズーリ・ウェスタン州立大学学長(2019~20年)を歴任。2020年9月より現職。

![エスキルドセン, ロバート[ICU学務副学長]×

マシュー・J・ウィルソン[テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)学長]](/knowledge/dialogue/img/dialogue08_name.png)