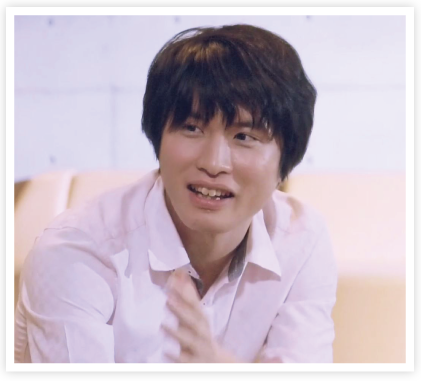

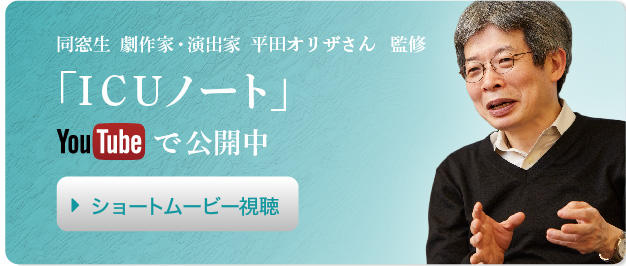

【 プロフィール 】

1986年国際基督教大学教養学部人文科学科(当時)卒業。大学在学中に劇団「青年団」を結成。こまばアゴラ劇場を拠点に「現代口語演劇理論」を確立し、1990年代以降の演劇界に強い影響を与えた。1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。2011年にはフランス国文化省より芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。東京藝術大学COI研究推進機構 特任教授、大阪大学COデザイン・センター 客員教授などを歴任する。

【 プロフィール 】

1986年国際基督教大学教養学部人文科学科(当時)卒業。大学在学中に劇団「青年団」を結成。こまばアゴラ劇場を拠点に「現代口語演劇理論」を確立し、1990年代以降の演劇界に強い影響を与えた。1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。2011年にはフランス国文化省より芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。東京藝術大学COI研究推進機構 特任教授、大阪大学COデザイン・センター 客員教授などを歴任する。

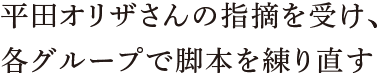

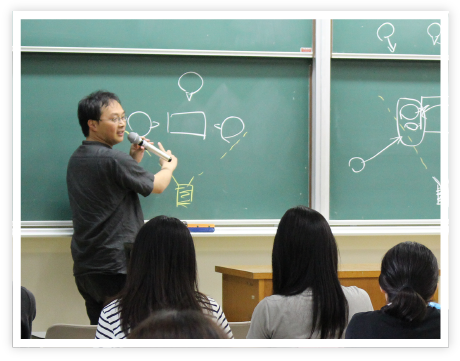

今回の講座では、演劇を漠然としたものではなく、論理として捉えてもらうことが一つの目的でした。普段は何気なく観ている演劇の裏に、実は非常に論理的な構成が隠されている。それを理解した上で、演劇的なアプローチも含めて対話について考えてもらうことを目指してきました。

対話はICUの根幹であるとともに、僕の演劇論の中核にあるものでもあります。会話は親しい人同士のお喋りですが、対話は価値観が異なる人とのコミュニケーション。お互いが「変わる」ことを前提に行われるコミュニケーションと言ってもいいでしょう。演劇においては、身内同士の会話だけでは有効な情報を引き出すことができないため、劇作家は他者を登場させて対話の構造を生み出すことで観客に情報を伝えます。つまり近代劇は、対話なしには成立しえないものなのです。

異なる価値観や文化的背景が混ざり合う時、初めて対話の構造がつくられる。この考えは、多様な人々が集うICUで学んだことでもあります。在学中はワンダーフォーゲル部に所属していましたが、登山や部内のルールの中には習慣化して合理性を失っているものも少なくありません。日本人学生の場合はそれにあまり異を唱えませんが、留学生は当然のように「それはなぜですか」と聞いてきます。

当時はその一つひとつに答えることをめんどくさいなと思っていましたが、そのめんどくささに耐えることが大切なのです。これを僕は「対話の体力」と呼んでいますが、海外で活動する日本のアーティストにしばしば欠けていると感じるものです。なぜ分からないのかと憤ったり、どうせ分からないだろうと諦めたりすることなく、結論を導く力を持つ人が海外で成功できる人だと言えるでしょう。

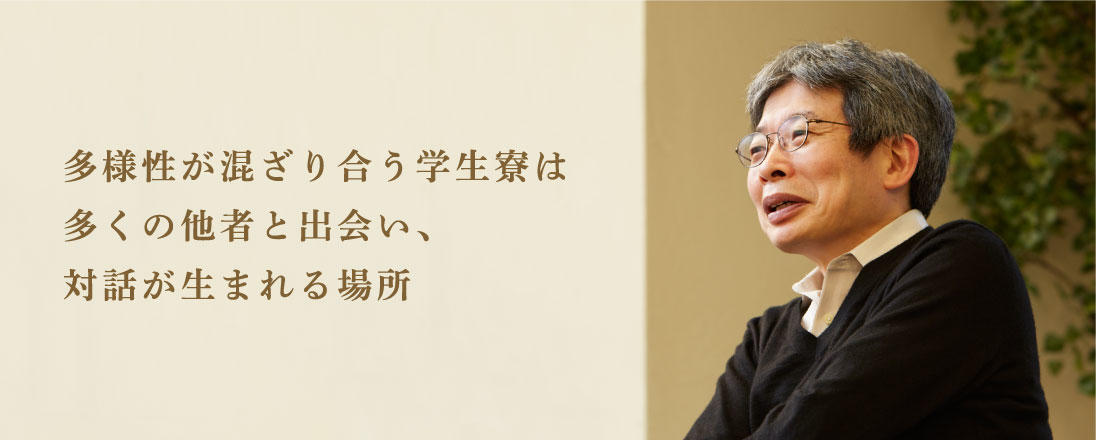

今回のショートムービーに関して言えば、学生寮はとりわけ多くの対話が生まれる場所です。学生の皆さんに動画を制作してもらうにあたり、その点を意識してもらえるよう講座を進めてきました。

僕も韓国留学中に1年間の寮生活を送ったため身をもって経験していますが、背景の異なる人々が集えば、一人一人が使う言語の内容・範囲=コンテクスト(文脈)のずれが頻繁に起こります。相手も同じコンテクストでものを言い、行動すると思ってしまうと齟齬が起きやすくなります。そのずれを粘り強くすり合わせていくことこそが大事なのです。

完成したショートムービーでは、講座を受講した学生のアイディアをもとに学生寮における対話の一場面を捉えました。ICUがどういう学びの共同体をつくっているのか、どんな対話が行われているのかをリアルに描いたものになったと思います。

新学生寮は通学生や教職員、同窓生や地域の方々も集う場になるということで、さらに濃密な対話が生まれるでしょう。多様性とは国際性だけを指すわけではないため、学生の皆さんには寮でさまざまな他者に出会ってほしいと思います。ままならない思い、伝わらない経験を重ねることが、真のグローバルコミュニケーションへとつながっていくはずです。