NEWS

NSフォーラム「ハエ屋、希少未診断疾患に挑む」

公開日:2021年2月25日

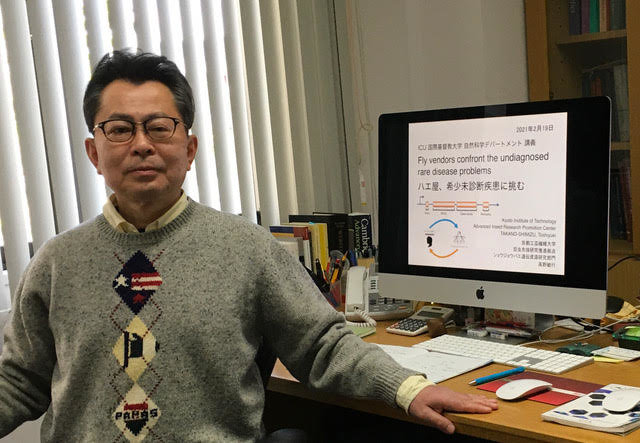

2月19日(金)、NSフォーラムを開催しました。NSフォーラムは本学の自然科学デパートメントが主催して、主に学外の研究者に研究紹介をしていただくセミナーです。京都工芸繊維大学・昆虫先端研究推進拠点・ショウジョウバエ遺伝資源研究部門の高野敏行先生をお招きし、「ハエ屋、希少未診断疾患に挑む」というタイトルでお話しいただきました。セミナーには30名ほどの学生が参加しました。

希少疾患とは文字通り稀な疾患ですが、希少疾患の数は5000種類を越え、世界の罹患者数は4億人を越えます。決して「希少」ではありません。一つひとつの希少疾患は稀なので、これまで研究が進んでいませんでしたが、ゲノム解析技術やゲノム編集技術の飛躍的な向上に伴い、世界中で希少疾患の研究が盛んに行われていることが紹介されました。日本でも国立研究開発法人・日本医療研究開発機構が、未診断疾患イニシアチブ(Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases, IRUD)、 未診断疾患イニシアチブの成果を発展させる研究(IRUD Beyond)、なかでもモデル動物等研究コーディネーティングネットワークによる希少・未診断疾患の病因遺伝子変異候補の機能解析研究というプロジェクトを主導しており、ショウジョウバエを用いた未診断疾患研究が紹介されました。

セミナーに参加した学生の感想

・お話は少し難しかったのですが、モデル生物の研究が人の希少疾患についての医療の発展に貢献していることがよくわかりました。政府主導の対希少疾患ネットワークがあることも初めて知り、希少疾患がやはりそれほど重要でないという考え方はもう時代遅れだということを感じました。

・ホメオティック変異体など、授業で習った内容が実際の実験や研究ではどのように活用されているかが分かり、理解が深まりました。突然変異とは「レア」なもので、私たち一人一人にはないものだと思っていましたが、例外なく平均して1人につき100個程度の新生突然変異(バリアント)を持っていると聞き、大変驚いたと同時にそれだけ身近なものに感じられました。