NEWS

Athens Democracy Forumに本学学生が参加しました

公開日:2023年11月2日

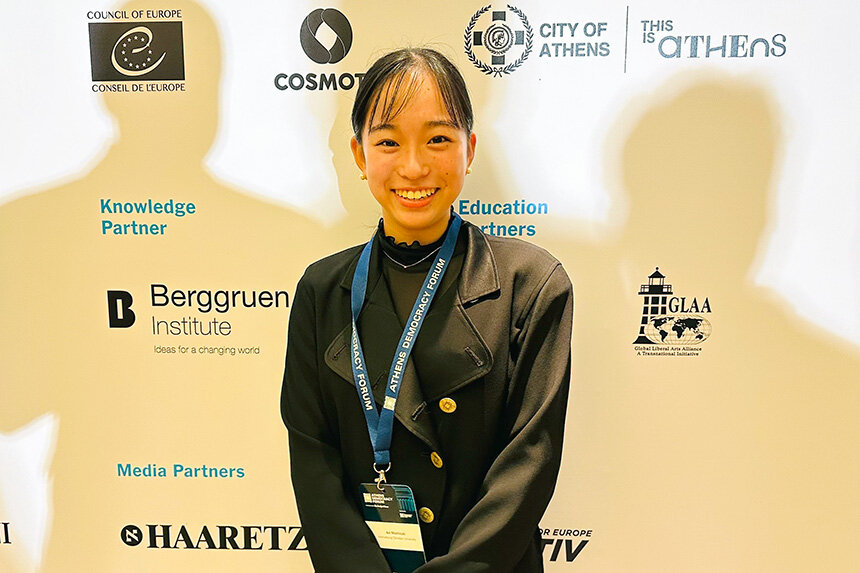

2023年9月27日から29日の3日間、ギリシャ・アテネにて第11回Athens Democracy Forum(ADF)が開催され、ICU教養学部3年生のApollo Ssenyangeさんと、2年生の望月碧さんが参加しました。

このフォーラムは、非営利団体であるDemocracy & Culture FoundationとNew YorkTimesが共催しており、民主主義の原則と基本的自由を守り、永続させるための戦略を探ると同時に、世界に蔓延しているイデオロギー的・政治的分断について問題提起することを目的としています。

今年は "Do We Dare to Hope?" を中心としてChatGPTの普及で一躍話題となった生成AIや、事態の改善のみられないウクライナをめぐる長期的な見解、予測不可能な災害をもたらし続ける気候変動など、民主主義を脅かす可能性のある問題について、政府・自治体・企業のハイレベルな意思決定者や活動家、大学教授や研究者などが登壇し、白熱した議論が繰り広げられました。

ICUが加盟しているGlobal Liberal Arts Alliance(GLAA)は、世界に広がる30の加盟校から2016年より約20名の学生をこのフォーラムに招待しています。今回は22名の大学生が集まり、会議前後の準備や振り返りも含めて約1週間、アテネに滞在しました。ユースとして新鮮な視点を持って会議に参加し、さまざまなハイレベルの方々と対話しました。

【望月碧さんのコメント】

私がこのフォーラムに応募したのは、小学生の頃から教えられてきた民主主義という概念をより実践的なものにしたいと考えたからです。前年のパネリストには元国連総長の潘基文氏をはじめとする国際レベルの意思決定者の名前があり、世界の在り方に真摯に向き合ってきた方の話を通して、その手法について自分なりに深めたいと思いました。

私がこのフォーラムに応募したのは、小学生の頃から教えられてきた民主主義という概念をより実践的なものにしたいと考えたからです。前年のパネリストには元国連総長の潘基文氏をはじめとする国際レベルの意思決定者の名前があり、世界の在り方に真摯に向き合ってきた方の話を通して、その手法について自分なりに深めたいと思いました。

フォーラムの中で最も気になっていたトピックは気候変動です。会議参加前には具体的な「民主主義」との関連性を思いつくことができませんでしたが、"Rethinking Climate: Flight and Fight"というパネルの中で、民主主義を公正な仕組みとして保つために存在する選挙や政権交代が長期持続的な政策の実行を妨げていることが問題として提起され、脅威を増す気候変動に対しての緩和策が遅れをとる原因になることがわかりました。

ひとつ疑問に感じたことは、西洋中心的な「民主主義」の捉え方です。民主主義は各国に理念として導入されたのち、その文化の中に適応した独自のシステムが浸透します。しかし、いわゆるアメリカ型民主主義とは異なる政治の仕組みを持つ国について議論されるとき、「理解」が欠けていたように感じます。「他者」が自国と異なるから、何を考えているのか分からないから、という個人レベルの精神的拒絶が国家間の分断をさらに深めて、平和という共通目標の追求を妨げていると思います。違う形の民主主義の仕組みを持つ国の課題を第三者的目線から学び続けることで、より良い政治が実現されるのではないでしょうか。実際、大学生22人の仲間と毎日行ったディスカッションでは、それぞれが育ったさまざまな国家システム下の経験の共有で、非常に興味深い視点を学ぶことができました。

Ecogeniaの共同創業者であるLia Papazoglouが、今回のフォーラムのトピック "Do We Dare to Hope?" について "Hope is what comes after action(希望は行動についてくる)" と発言していたのも心に残っています。今回のフォーラムで得られた知見を、日本の一市民として応用していきます。

最後になりますが、GLAAに私を推薦してくださったウィリアムズ先生、ボンディ先生、渡航までの間サポートしてくださったスーパーグローバル大学創成推進室のみなさま、プログラム全体を通して支えてくださったGLAAのグレイ先生とマクドナルド先生に感謝いたします。ありがとうございます。

【Apollo Ssenyange さんのコメント】

私がアテネ・デモクラシー・フォーラムへの参加を決めたのは、政策決定プロセスに積極的に関与し、世界平和の取り組みに貢献したいという深い願望からでした。私は若者のエンパワーメントに情熱を抱いており、社会の意思決定プロセスのあらゆるレベルに若者を参加させることこそ、有意義な変化をもたらすために極めて重要だと信じています。

私がアテネ・デモクラシー・フォーラムへの参加を決めたのは、政策決定プロセスに積極的に関与し、世界平和の取り組みに貢献したいという深い願望からでした。私は若者のエンパワーメントに情熱を抱いており、社会の意思決定プロセスのあらゆるレベルに若者を参加させることこそ、有意義な変化をもたらすために極めて重要だと信じています。

今回のフォーラムでは、欧州連合(EU)の支部として設立が進められている「市民会議」について、若者の視点からの意見を発表し、討論に貢献する機会に恵まれました。講演では、市民のエンパワーメントとEUガバナンスへの参加強化の重要性を強調し、EUがその構成員により近づく必要性を強調しました。

さらに、「Can't We All Get Along?」と題する講演を行う機会に恵まれました。21世紀における紛争の変化の内実について考察し、大規模な戦争から内部紛争へとシフトしている現状について述べました。私は「コモン・グラウンド・イニシアティブ」という戦略的アプローチを紹介しました。対立するグループ間の溝を埋め、共通の利益を探し育むことで信頼を醸成しようとするものです。北アイルランド紛争などの歴史的な例を引きながら、文化交流、安全な対話の場、積極的な傾聴、共感、包括性、代弁性、信頼構築が、違いを解消し、紛争を最小限に抑える可能性を強調しました。

フォーラムの感想:

アテネ・デモクラシー・フォーラムへの参加は非常に充実した経験でした。民主主義を推進し、その複雑な課題に取り組むという共通のコミットメントを持つ著名な方々とご一緒できたことを光栄に感じました。多様な視点と建設的な対話の機会は、私に今後の民主主義への希望とインスピレーションを与えてくれました。

フォーラムで学んだこと:

フォーラムでは、民主主義の複雑さに触れ、民主主義を取り巻く多面的な問題について理解を深めることができました。さらに、国際的な政策立案者との貴重なつながりを築く機会にも恵まれ、若者のエンパワーメントと政策決定プロセスへの積極的な参加を求める私のアドボカシーを進める上で、大いに役立つと信じています。

今後の目標:

将来的には、アテネ・デモクラシー・フォーラムで得た知識とネットワークを活用し、私が所属する若者のエンパワーメント団体を通じて、民主主義に関する議論を促進したいと考えています。5大陸54カ国から4,000人の青年会員が参加するこの組織が、若い世代に民主主義の理想を育むプラットフォームとしての役割を果たしていくことで、より平和で民主的な未来のための強固な基盤を築くことを目指します。