メールマガジン Message from ICU, No.10 「バイリンガル教育を支える語学プログラム」

公開日:2022年09月29日人が人とのclose contactを避けなくてはならない。この異常な状況のなかでも、皆様とコンタクトを取り続けていきたい。そのような思いから、全国の中等教育に携わる先生方向けのメールマガジンを発行しています。なお、配信を希望される方は、以下よりお申込みください。

Message from ICU , No.10(2022年9月28日発行)

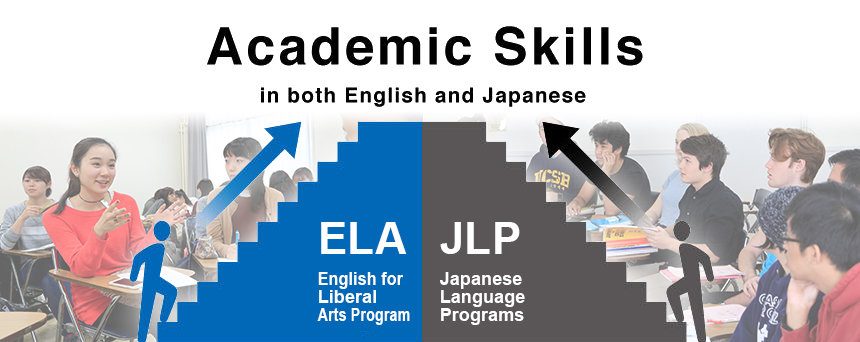

ICUは開学以来70年にわたって、日本語と英語によるバイリンガル教育を実践しており、授業のみならず、クラブ活動、寮など、キャンパス全体でバイリンガリズムの原則が浸透している。バイリンガリズムは、人種・国籍・宗教にかかわらず、世界の国々から学生を受け入れるという大学の理念を実現するICUの大きな特徴であり、この理念を支えるのが「リベラルアーツ英語プログラム(ELA)」(以下、ELA)と「日本語教育プログラム(JLP)」(以下、JLP)の2つの語学プログラムである。

主に日本語を母語とする学生はELAで英語を学び、日本語を母語としない、あるいは家庭でのみ日本語を使う学生はJLPで日本語を学ぶ。加えて、ELAとJLPは、言語習得という枠を超え、リベラルアーツでの学びへの導入としての大きな役割も果たしている。全ての学生が自然に混ざり、言語のハードルを超えてアカデミックにリベラルアーツで学べる環境を創出するICUの根幹をなすプログラムと言える。

ICUの英語教育

リベラルアーツ英語プログラム主任 深尾 暁子

英語で学ぶリベラルアーツの『学びの作法』

なぜあえて英語で導入教育を行うのか

そのようなリベラルアーツへの導入教育が、高校までの英語教育を受けただけの大半の学生にとって、非常に大きなチャレンジであることは想像に難くないでしょう。母語である日本語で行う方が、効率良く教育効果を上げることができるという考え方もあると思います。ですが、実はこの「不自由な」英語がこの導入教育の鍵になっているのです。

ELAでの学習を始めたばかりの学生は、「不自由な英語だから読むのに時間がかかる」「英語の語彙力が足りないから思うように話せない」「英語文法力が弱いので何度も書き直しをしなくてはいけない」というように、アカデミックなコミュニケーションの難しさの原因を英語力の不足と考えがちです。ですが、毎日参加するELAの授業内で、不自由な英語でコミュニケーションすることに慣れ始めると、英語で自分の意見をどう表現するかを考えることが、「自分は本当にそう信じているのか・なぜそう信じるのか」といった内省や、「相手を理解に導くためには、どのような情報の提供が必要なのか」という主体的なコミュニケーションの工夫につながると気づくことが出来るようになるのです。

リベラルアーツ学びの入り口にある英語教育

こうした学問の作法が、第1言語で授業に参加する時にも活用できることは明らかです。専門的な学問領域で学びを深めていく学生が「ELAでやったことのある課題の高度なバージョンの課題」(その最たるものが卒業論文の作成です)に取り組みながら、さらにアカデミックなコミュニケーションの技術を磨いていくために、ELAが全学共通科目としてICUのリベラルアーツ教育の入り口に置かれているのです。

ICUの日本語教育

日本語教育プログラム主任 小澤 伊久美

多様な学生のニーズに応える日本語教育

ICUの日本語教育が目指すこと

JLPはICUの理念を踏まえ、多様な文化や価値観の中で相対的な視点を持ち、社会に貢献できる人の育成を目指した日本語教育を行っています。そのため、日々の学びを通して、大学生活で必要な日本語力はもちろんのこと、客観的、相対的、多角的な視点を持って思考し学術的活動ができる力、問題解決能力、情報収集能力、主体的に学び続ける力を培うことを目指しています

今春出版した『タスクベースで学ぶ日本語』(発行:スリーエーネットワーク)という中級教科書シリーズ(CEFRのB1レベル前半からB2レベル後半)でも、あるテーマについて様々なタスクに取り組む中で知識を得ること、そして内省や、クラスメートとの協働作業及び対話を通して「日本語の力(言語知識や言語スキル)」と「内容を理解して思考する力」を身につけることを狙いとしています。各課のテーマには、大学生が関心を持ちそうなものを選定し、課を追うごとに身近な話題から社会的でアカデミックなものへと徐々に発展していきます。テーマに関して、大学生として出会うであろうタスクが多数用意されており、それを遂行する形で学習が進みます。その際、学生たちは常に相対的な視点を持って他者と対話すること、協働作業を行うこと、自らを振り返ることが促されるのです。

ICUにJLPがある意味

学生たちがJLPで学んで良かったこととして、日本語力の向上はもちろんですが、前述のような他者との出逢い、出逢った仲間との対話によって自他に関しての気づきを豊かに得たことが多く指摘されます。日本語を学び始めたばかりの初級のコースでもそうですし、中上級のコース、あるいは家庭で流暢な日本語を用いる学生のコースでも同様です。残念ながらコロナ禍ではオンラインでの授業となってしまい、物理的に対面で出逢うことが難しかったのですが、オンラインでも、このような出逢いや学びを実感できたという声が多く寄せられました。

このような学生の成長を喜ばしく思うのは、JLPは初年次教育の役割も果たしているから、ということもありますが、それだけが理由ではありません。言葉を学ぶということは、自分自身の思考を深めることに直結すること、自己を表現し、他者を理解して相互のより良いコミュニケーションを成立させることにつながることだからです。つまり、言語を学ぶことは、個人にとっても社会にとっても豊かな環境を構築する力になるからなのです。

参考:

リベラルアーツ英語プログラム(ELA)

日本語教育プログラム(JLP)

<プロフィール>

リベラルアーツ英語プログラム(主任)深尾 暁子

サンフランシスコ州立大学修士課程修了、MA in TESOL (Teaching English as a Second / Foreign Language)。専門分野はEAP (English for Academic Purposes)、カリキュラム開発。共著書に『ICUの英語教育 リベラル・アーツの理念のもとに』(研究社)、『大学の英語教育を変える コミュニケーション力向上への実践指針』(玉川大学出版部)など。

日本語教育プログラム(主任)小澤 伊久美

国際基督教大学大学院比較文化研究科博士前期課程修了、修士(比較文化) 。専門分野は、日本語教育、文化心理学、プログラム評価。共著書に『日本語教育のための質的研究 入門--学習・教師・教室をいかに描くか』(ココ出版)、『PAC分析実践集3:支援ツールでここまでできる』(ナカニシヤ)など。