NEWS

ICU Peace & Reconciliation Weekを開催しました

公開日:2025年7月18日

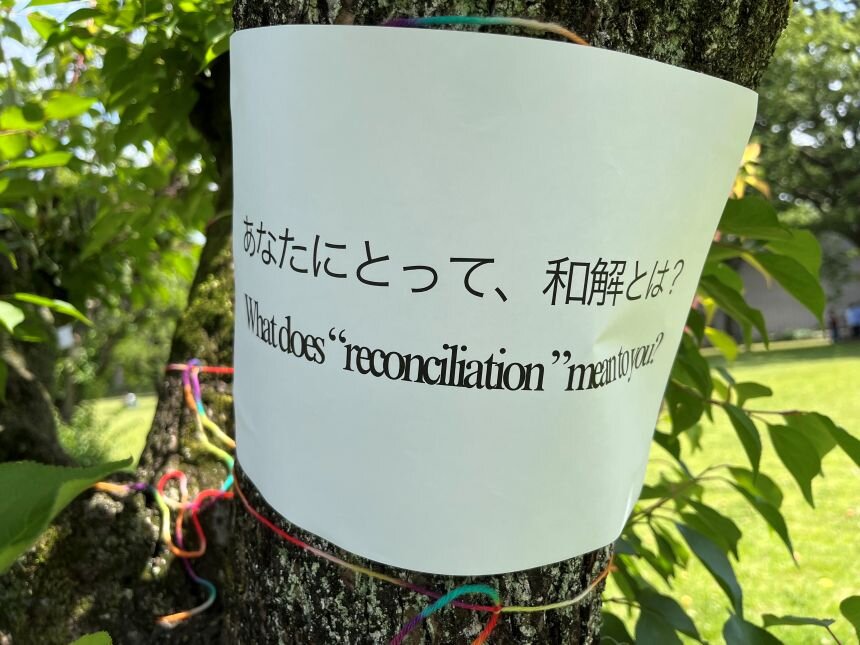

2025年6月2日(月)から8日(日)まで、本学初の試みとなるPeace & Reconciliation Week(P&R Week)が開催されました。学生や教職員が持ち寄った講演、ワークショップ、映画上映、原爆展示など多彩な企画が学内各所で連日実施され、学内外から延べ400人以上が来場。戦後80年の節目の年に、「平和」と「和解」について、それぞれの立場で思いを巡らせる一週間となりました。

サービス・ラーニング・プログラムの視点から見たP&R Week

今回のPeace & Reconciliation Weekは、学生が主体となり、ICU 和解フォーラム、ICUとミドルベリー大学の教職員の支援を得て開催されました。サービス・ラーニング(SL)関係者が参画するきっかけとなったのは、長崎でSLを経験した学生が、「Projects for Peace」*1 に応募したことでした。昨夏の活動終了直後から、長崎での学びや出会いを自分たちの中だけで終わらせず、次につなげたいと語っていた学生の思いが私の心にあり、今春この助成金の話を聞いたとき、学生の希望を実現する絶好の機会だと感じ、サービス・ラーニング・センター(SLC)から紹介してもらいました。幸運なことに、学生のプロポーザルが採択され、日本では稀な規模の助成金をいただくことができました。

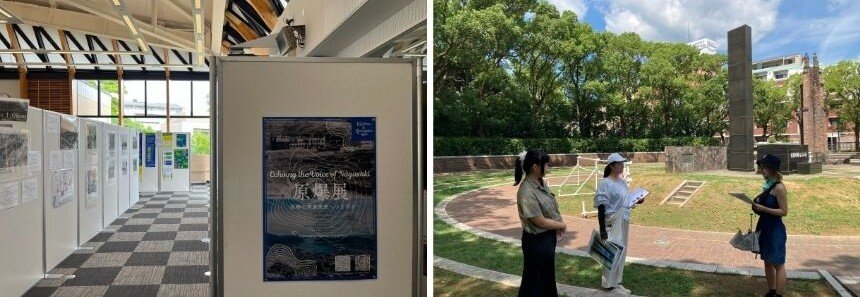

学生チームは「与えられた資金をどう使うか」という問いを、単なる運営上の問題ではなく、自分たちが平和構築に向けて描く理念をいかに具現化するかという倫理的な課題として受けとめ、真摯に向き合いました。5月上旬に、平和研究の英語開講授業で、被爆者の方による講話や専門家の講演を主催し、6月のWeekの期間中には、原爆展、トークセッション企画を実現させ、学内外の多様な人々と経験や学びを分かち合い、未来に向けた議論を交わすことができました。一連の活動を通じて、平和を希求する理念を自らの行動で示し、戦後世代としての責任感や使命感を一層強めたように思いました。

また、今回の取り組みにおいて、教職員関係者が伴走者となり、学生の思いやアイデアを実現させるために尽力したことも特筆すべきことでした。私自身、学生と関わる中で、教室やキャンパスで見せている姿とは異なる、お互いの人間的な一面を知り合えたことは大きな喜びでした。このような活動は、ICUのリベラルアーツ教育の理念を体現する教育的実践であるとともに、高等教育における「コ・カリキュラム」(準正課)の活動に位置づけられる、SLとも非常に親和性の高い教育活動の場であると実感できました。

P&R Weekは、平和と和解の理念のもと、若者たちが自らの言葉と行動でキャンパスに対話の場を拓き、全ての関係者にとってかけがえのない出会いと学びを創出しました。この新たな取り組みは、リベラルアーツ教育の可能性をICUコミュニティに改めて示してくれたと確信しています。学生・教職員・地域社会が対等なパートナーとして協働できたことに心から感謝し、こうした取り組みを今後の教育・研究に生かし、さらに発展させていけることを強く願っております。(サービス・ラーニング・センター 黒沼 敦子 特任助教)

ミドルベリー大学とICUとの交流の視点から見たP&R Week

ICUキャンパス内にオフィスを置くミドルベリー大学日本校とICU国際交流室とは、学生の交換留学という枠組みに限定せず、両大学間連携を深めています。P&R Weekの一連のイベントを通じて、今年で15年という節目を迎えるICUとミドルベリー大学の協働の歩みを祝う、またとない機会となったことも印象的でした。

6月7日(土)には、第二次世界大戦に関連するテーマの二本のドキュメンタリー映画の上映会が開催されました。いずれの作品も、ICUとミドルベリー大学の学生が制作に関わったことをきっかけに、上映が実現したものです。戦時中、長野県天龍村で多くの外国人捕虜や中国・韓国から強制動員された人々がダム建設に従事し、命を落とした過去に光をあてたドキュメンタリー『天龍村の歴史』は、ICUに留学中のミドルベリー大学の学生たちが制作しました。

また、『Removed by Force』は、ハワイにおける日系人への迫害と人権侵害の歴史を正すために立ち上がった弁護士ウィリアム・カネコ氏の活動を描いた作品です。ICUとミドルベリー大学の学生からなる学生歴史翻訳活動団体「ICU Time Travelers 」が日本語字幕の制作を担い、上映当日はカネコ氏ご本人と、映画制作を手がけたライアン・カワモト氏が登壇しました。

さらに、会場となった東ヶ崎潔記念ダイアログハウス国際会議室では、ミドルベリー大学『Projects for Peace』の受賞者による、長崎原爆展「長崎から、未来を考える」も開催されており、ドキュメンタリー映画を鑑賞に訪れた100名以上の参加者が足を止めてパネル展示に見入っていました。

学生たちが平和への強い希望を行動に移し、それぞれの独創的な方法で平和な未来を築く活動を実践していることを、強く感じられる機会となりました。(ミドルベリー大学日本校 江田早苗 ディレクター)

学生の視点から見たP&R Week

長崎サービス・ラーニングに参加した3人と、長崎出身の3人が合わさって、ICU生6人で、この4月に「Nagasaki Echoes Project」を立ち上げました。今回のP&R Weekでは原爆展を実施し、展示初日には学生イベントを開いて、企画に込めた想いやそれぞれの長崎、核兵器に対する考えも共有しました。

期間中はICU内外から多くの方に足をお運びいただき、展示を見ながら長崎について一緒に考え、意見を交わすことができました。異なる経験や視点を持った人々と、ここICUで、平和な世界の実現について考える機会を持てたことは、私たちプロジェクトメンバーにとっても非常に学びの多い、刺激的な体験でした。これからも長崎から日本、世界に向き合い、私たちにできることを続けていきたいと思います。(政治学メジャー 宍野凜々子)

ICUは、戦後、世界中の多くの人々による平和への祈りによって設立された大学です。事実ICUでは多くの学生が「平和」という概念に関心を寄せていますが、「平和」への具体的なアプローチとなると、日本社会で暮らす私たちにとっては、どこか遠い存在に感じられてしまうのもまた現実です。平和をめぐる活動の中で、ICUにおいてもそのような傾向が見られることは否めません。

そのような思いから、この春、ICU Peace and Reconciliation Clubを立ち上げましたが、今回、初めての試みとなったPeace and Reconciliation Weekを通して、この課題に対して自ら実践的なアプローチを行うことができた喜びは、計り知れません。自分たちの手で、多くの参加者とともに「平和」と「和解」という課題に向き合い、学び、語り合えたことは、まさにICUならではの貴重な経験でした。

最後に、キリスト教の福音を理念とするICUの側面についても触れておきたいと思います。キリスト者は、常に神との和解を願い、試みる存在です。キリスト者は、自らの罪を自覚し、赦しを乞い、神との対話を重ねていきます。これまで何度かICUキャンパスを講師として訪れたDuke大学和解センターを創立したChris Rice氏の言葉を借りるならば、キリスト者は常に「和解」という名の旅を続けているのです。キリスト教において、和解という概念の重要性は非常に大きいです。私自身も、一人のキリスト者として、この福音に満ちたICUキャンパスにおいて「平和」と「和解」について仲間と共に考える機会を与えられたことに、心から感謝しています。

運営の仲間、参加者、関係者、そしてICU平和研究所の皆さまのご協力に、心より感謝申し上げます。そして、すべてを導いてくださった神様に最大の感謝を捧げ、これからも未来の平和の実現に向けて、祈り続けていきたいと思います。(平和研究メジャー 佐藤光世)

*1 ミドルベリー平和プロジェクト

平和プロジェクトは、教育機関と提携して若手の平和構築者を発掘し支援するグローバルプログラムです。毎年、このプログラムは、対象となる提携機関に所属する学生リーダーに対し、世界の最も緊急の課題に対して革新的で地域密着型かつ拡張可能な対応策を策定している団体に$1.25百万ドルを助成しています。

参考:P&R Week:https://www.icu.ac.jp/events/PeaceReconciliationWeek_2025.html