メールマガジン Message from ICU, No.12 「リベラルアーツ教育が育む国際バカロレア(IB)教員」

公開日:2023年03月20日全国の中等教育に携わる先生方へ向けてメールマガジンを発行しています。なお、配信を希望される方は、以下よりお申込みください。

Message from ICU , No.12(2023年3月20日発行)

リベラルアーツ教育が育む国際バカロレア(IB)教員

グローバル教育センター長 半田 淳子

国際バカロレア(IB)とは スイスのジュネーブに本部を置く国際バカロレア機構(IBO)が1968年から提供している教育プログラムのことです。外国による教育制度の一つとして、世界に門戸を開く大学として開学当初から国や地域を問わず、海外からの学生の受け入れを行ってきたICUでは、当初からIBの学生を広く受け入れてきました。実際、本学の実践するリベラルアーツ教育とIB教育は理念的にも親和性が高く、IB校出身の学生はIBプログラムでの学びを活かしながら、ICUで主体的に積極的な学びに取り組んでいます。IBプログラムは、年齢別にPYP(3~12歳)、MYP(11~16歳)、DP(16~19歳)、CP(16~19歳)に分かれており、ICUの教職課程と関連のあるのはMYPとDPになります。このプログラムを導入した認定校でDPを修了し、最終試験に合格すると、国際的に通用する大学入学資格である国際バカロレア資格(ディプロマ)が授与されます。

スイスのジュネーブに本部を置く国際バカロレア機構(IBO)が1968年から提供している教育プログラムのことです。外国による教育制度の一つとして、世界に門戸を開く大学として開学当初から国や地域を問わず、海外からの学生の受け入れを行ってきたICUでは、当初からIBの学生を広く受け入れてきました。実際、本学の実践するリベラルアーツ教育とIB教育は理念的にも親和性が高く、IB校出身の学生はIBプログラムでの学びを活かしながら、ICUで主体的に積極的な学びに取り組んでいます。IBプログラムは、年齢別にPYP(3~12歳)、MYP(11~16歳)、DP(16~19歳)、CP(16~19歳)に分かれており、ICUの教職課程と関連のあるのはMYPとDPになります。このプログラムを導入した認定校でDPを修了し、最終試験に合格すると、国際的に通用する大学入学資格である国際バカロレア資格(ディプロマ)が授与されます。

2023年1月現在、世界の約160の国と地域で、5600を超える学校が認定を受けています。日本では認定校と申請中の候補校を合わせて191校で、そのうち学校教育法第1条に規定されている学校(以下、一条校)が72校になります(「文部科学省IB教育推進コンソーシアム」による)。IB教育と聞くと、授業はすべて英語で行われていると思っている人も多いようですが、2016年よりDPの科目の一部を日本語で開講することもできるようになり、「日本語DP」と呼ばれています。現在は、72校の一条校のうち33校が「日本語DP」の認定を受けています。

IB教員養成プログラム、始まる

ICUでは、2019年4月から、通常の教職課程に加えてIB教員養成プログラムを開始しました。日本政府はIB認定校の数を増やそうとしていますし、そうなると足りなくなるのはIB教育を教えられる教員の数です。このプログラムでは、所定の6科目12単位を履修し、3週間の教育実習に参加することで、Certificate in Teaching and Learning (CTL)あるいはAdvanced Certificate in Teaching and Learning Research (ACTLR)のIB教員認定証が取得できます。IB教員認定証の授与は、正式には国際バカロレア機構(IBO)が行うものですが、その申請に必要な科目をICUで履修できるということです。

ACTLR の取得には、IB 認定校での3年以上の勤務経験が必要です。一方、CTLを目指す学生は、同時に教職課程を履修するか、あるいは既に教職免許を取得していることが条件となります。IB教員養成プログラムに参加するための教職免許の種類や教科は一切問われません。この点は本学のような1学部1学科のリベラルアーツ・カレッジの強みで、例えばメジャーは生物学でも、教職免許状は英語や数学などの教科で取得が可能ということです。

ACTLR の取得には、IB 認定校での3年以上の勤務経験が必要です。一方、CTLを目指す学生は、同時に教職課程を履修するか、あるいは既に教職免許を取得していることが条件となります。IB教員養成プログラムに参加するための教職免許の種類や教科は一切問われません。この点は本学のような1学部1学科のリベラルアーツ・カレッジの強みで、例えばメジャーは生物学でも、教職免許状は英語や数学などの教科で取得が可能ということです。

リベラルアーツ教育との親和性

ICUが目指す学習者像は、「21世紀を生きる責任ある地球市民」です。その育成に必要な要素としては、母語と母語以外の外国語での高いコミュニケーション能力、批判的思考力と判断力、偏らない知識、創造性、奉仕精神が挙げられます。一方、IB教育の使命(mission)は「国際バカロレア(IB)は多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築くことに貢献する、探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目的としています」であり、両者が掲げる教育理念には共通する点が多々あります。この親和性こそが、本学でIB教員養成プログラムを開始した最も大きな理由です。

実際、当初から、ICUでは全世界からIBを修了してディプロマを取得した学生を数多く受け入れてきました。現在でも、毎年、IB認定校からの入学者が一定数いますが、「ICUでの学びの土台がIBの教育課程において培われた」という声を良く耳にします。親和性だけでなく、連続性もあるということです。

たとえば、IB教育では、母語教育と外国語教育の双方を含む言語教育を非常に重視しています。なぜなら、多様な文化の理解や国際的な視野を育む上で必要な批判的思考力の育成には、言語が中心的な役割を果たしているからです。そのため、「言語学習は、語学教師のみが携わる独立した領域としてではなく、あらゆる学習に統合されたもの」であると考えます。全ての教師が「言語の教師」になるわけです。この点も、リベラルアーツ教育の根幹にバイリンガル教育を置くICUと共通しています。

たとえば、IB教育では、母語教育と外国語教育の双方を含む言語教育を非常に重視しています。なぜなら、多様な文化の理解や国際的な視野を育む上で必要な批判的思考力の育成には、言語が中心的な役割を果たしているからです。そのため、「言語学習は、語学教師のみが携わる独立した領域としてではなく、あらゆる学習に統合されたもの」であると考えます。全ての教師が「言語の教師」になるわけです。この点も、リベラルアーツ教育の根幹にバイリンガル教育を置くICUと共通しています。

また、IB教育では「指導の方法」として、教師が授業を行う際に留意すべき点が挙げられています。たとえば、「探究を基盤とした指導」「グローバルな文脈において展開される指導」「効果的なチームワークと協働を重視する指導」などです。ICU の教授スタイルにも同じことが言えます。ICUは少人数制教育をモットーにしており、授業中は、学生同士のインターアクションや、あるいは教員と学生との「対話(dialog)」を重視しています。1年次のELA(English for Liberal Arts Program)やJLP(Japanese Language Programs)に始まり、一般教育(GE)や専門分野の授業においても、探究型の学びや協働学習が中心です。もちろん、授業では教員も講義をしますが、それは学生に考えるための糸口を与えるためのものであって、自分はどう思うのかといった意見が頻繁に求められます。「正解」というものはありません。議論が白熱すればするほど、大教室でのレクチャー式の授業では得られない知的満足感や達成感が得られるはずです。

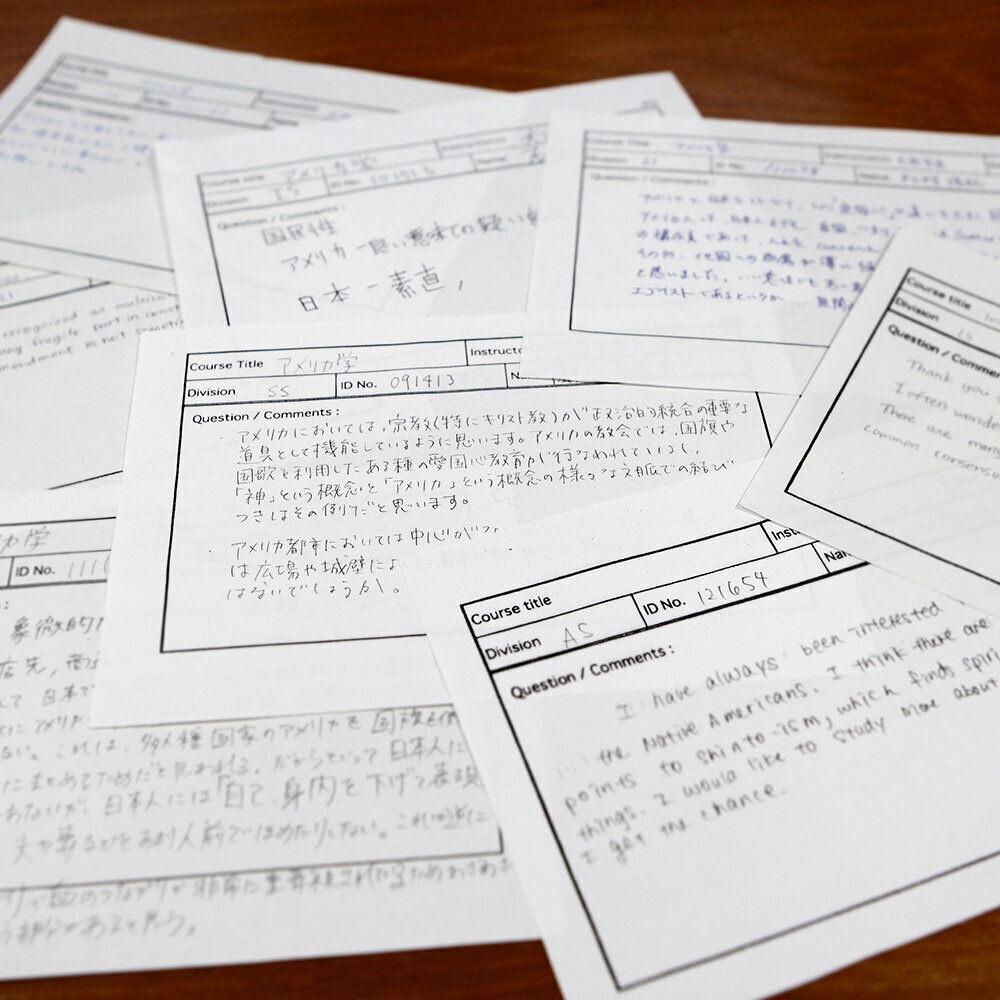

「コメシ」は、成長の糧

IB教育では「探究」が重視されますが、「探究」だけで学びが完結するわけではありません。その他に、「行動」と「振り返り」があり、この3つのサイクルを継続させていくことが重要なのです。学びの中から自ら「探究」の問いを立て、問題解決の方法を探って「行動」し、結果を「振り返る」ことで次の「探究」へとつなげていくわけです。この学びのサイクルも、ICUのリベラルアーツ教育そのものです。求められているのは受け身の姿勢ではなく、「行動するリベラルアーツ教育」の実践者です。「振り返り」に相当するものがICUの「コメントシート」です。ほぼ毎回、授業の最後に学生に提出してもらっています。学生はこれを「コメシ」と呼んでいますが、「コメシ」は教員にとっても授業を振り返る手がかりになりますし、学生の疑問や理解度を把握した上で、次回の授業づくりの参考にもなります。いわば、「コメシ」は、教員にとっても成長の「糧」です。

IB教育には、「指導の方法」とは別に、生徒が高校を卒業するまでに習得すべき5つのスキルについて言及した「学習の方法」があります。「思考スキル」「コミュニケーションスキル」「社会性スキル」「自己管理スキル」「リサーチスキル」です。ICUではこのような形で明示してはいませんが、たとえば、「思考スキル」や「コミュニケーションスキル」は探究型の授業を通じて、「社会性スキル」は協働学習を通じて、「自己管理スキル」や「リサーチスキル」は課題や卒業論文に取り組む過程で、身につけていくことができます。これらのスキルは、卒業後の人生においても必要なスキルであると言えます。学びというものには、始まりはあっても、終わりというものがありません。大学教育は、いわば学びの通過点です。IB教育では、生徒も教員も「生涯学習者」であるべきことを求めていますが、リベラルアーツ教育も同じ理想を掲げ、成長し続ける人材の育成に向かって歩んでいます。

IB教育には、「指導の方法」とは別に、生徒が高校を卒業するまでに習得すべき5つのスキルについて言及した「学習の方法」があります。「思考スキル」「コミュニケーションスキル」「社会性スキル」「自己管理スキル」「リサーチスキル」です。ICUではこのような形で明示してはいませんが、たとえば、「思考スキル」や「コミュニケーションスキル」は探究型の授業を通じて、「社会性スキル」は協働学習を通じて、「自己管理スキル」や「リサーチスキル」は課題や卒業論文に取り組む過程で、身につけていくことができます。これらのスキルは、卒業後の人生においても必要なスキルであると言えます。学びというものには、始まりはあっても、終わりというものがありません。大学教育は、いわば学びの通過点です。IB教育では、生徒も教員も「生涯学習者」であるべきことを求めていますが、リベラルアーツ教育も同じ理想を掲げ、成長し続ける人材の育成に向かって歩んでいます。

修了生の動向と「新しい風」

IB教員養成プログラムを修了した学生数ですが、2022年3月卒業までで12名で、そのうち8名が教職についており、うち1名はIB認定校の教員になっています。また、2022年度の修了者数は9名で、IB認定校への就職が決まっている学生が2名、IB認定校以外の学校への就職が決まっている学生(復職1名を含む)が6名、未定(就活中)が1名と報告を受けています。これらの数字には教育実習先で高い評価を受け、そのまま教員として採用していただいた学生も含まれています。ICUでは教育実習先としてインターナショナルスクールを選択することも可能で、本学の学生たちが英語による高いコミュニケーション能力を身につけている証でもあります。

今後の展望ですが、現行のカリキュラムを再考し、現職教員が履修しやすいような制度に変えていく必要があると思っています。IB教員養成プログラムでは、夜間のコースやオンラインによる授業は開講していませんが、実際のところ、そうした授業の有無に関する問い合わせが多く、今後の課題の一つだと思っています。また、社会人の教職経験者と学生が一緒に授業に参加することで、よりダイナミックな化学反応(学び)が生まれることでしょう。

今後の展望ですが、現行のカリキュラムを再考し、現職教員が履修しやすいような制度に変えていく必要があると思っています。IB教員養成プログラムでは、夜間のコースやオンラインによる授業は開講していませんが、実際のところ、そうした授業の有無に関する問い合わせが多く、今後の課題の一つだと思っています。また、社会人の教職経験者と学生が一緒に授業に参加することで、よりダイナミックな化学反応(学び)が生まれることでしょう。

IB教員養成プログラムを修了すればIB教員認定証の取得が可能になるわけですが、リベラルアーツ教育に根ざしたIB教員養成プログラムでの学びは、将来、様々な教育現場で活かすことが可能ですし、教員を目指さない学生にとっても得るものは計り知れません。

リベラルアーツ教育がベースになっているIB教員養成プログラムはICUの他にありません。日英両言語で、異なる観点に立って物事を分析し考察するといった学びを積み、批判的思考力を身につけた学生たちが、卒業後の教育現場において、リーダシップを発揮し、新しい風を社会に巻き起こしてくれることを期待します。

IB教員養成プログラムの問い合わせ先:国際基督教大学大学院事務グループ

Email: ibec@icu.ac.jp / https://ibo.org/

<プロフィール>

グローバル教育センター長 半田 淳子

2004年モナッシュ大学で日本研究博士号取得(Ph.D.)。専門は日本語教育、国語教育、近代日本文学。2005年 ICU着任。2021年から「IB教員養成プログラム委員会」委員長を務め、2023年4月からグローバル教育センター長。編著書に『国語教師のための国際バカロレア入門―授業づくりの視点と実践報告』(大修館書店)、『国際バカロレア教員になるために―TOKとDP6教科の学びと授業づくり』(大修館書店)など。