テレビ東京 コンテンツ戦略局 アナウンス部

2009年 教養学部語学科(当時)卒業

対話が世界を変える

ICU出身のテレビ局アナウンサー狩野恵里さんとの対話。

AIがどんなに進んでも、体温のある「対話」は人間同士をつなぐ。

またクリティカル・シンキングこそが、

これからの社会と個人に不可欠な素養となるーーー。

複数の言語を学ぶと、文化の違いが見えてくる。それが楽しい。

生駒学部長(以下学部長) 狩野さんはICUの語学科(当時)卒ですが、その道を選んだのはなぜですか?

狩野 私は小学校6年生から5年間、家族とアメリカに住んでいましたが、最初に英語の壁がありました。クラスで自己主張もしない透明人間状態で本当につらかった。ところがスペイン語の授業が始まると、皆が同じゼロからのスタートです。私にとっては3つ目の言語ですが、実はその方がすぐ頭に入るようで、頑張っていたら「スペイン語が少しできる恵里」と、初めて形容詞がついたのです。 そこで自信が持てて、英語も次第に話せるようになって...と、好循環が始まりました。

そんな経緯から「言葉」が大好きになったのです。また「これは日本語で何と言うの?」と聞かれることが増え、日本語にも改めて興味を持つようになりました。語彙だけでなく、英語と日本語の違いやコミュニケーション方法の違いにも気づき、学ぶのがとても楽しくなっていました。そういう実感があって「言語が学べる大学」「自由な大学」を目指して、ICUに入学したわけです。

学部長 なるほど。そして今はテレビ局のアナウンサーですから、語学とか言葉を使って何かコミュニケーションするというのが好きだったのでしょうね。

身につけたのは、語学プラス クリティカル・シンキング

学部長 ICUの学びで今も役立っていることはどんなことでしょうか。

狩野 やっぱりクリティカル・シンキングですね。英語のELPの授業(現在のELA)ではもう最初から「Be critical!」「Critical thinking!」と毎日言われていたのが印象に残っています。だから始めは、批判をすればいいのかと勘違いして...。

学部長 和訳の「批判的」と、クリティカル・シンキングはニュアンスが違いますよね。

学生によっては、先生が言うことの正反対の意見をとりあえず言ってみる人もいます。そんな時は「あなたはなぜそう思うの?」と、問いを返します。批判のための批判ではなく、別の何かを生み出すための建設的な批判をしてもらいたいからです。最初はその違いが掴みきれないようですが3〜4年生にもなると、自分がなぜこう考えるのかを自ら探ったり、自分の考え方の癖にも気がつき始めます。そうすると、他の学生の意見を聞いてすぐに畳み掛けるように批判することはなくなっていきます。ただ言葉を戦わせる対話ではなくて、まずはよく聞き「なるほどね」と一回落とし込む。そして「こうも考えられるかな」と、すごく建設的な意見の出し方ができるようになります。実はこういう成長が、ICUの対話の効用であり、教育の醍醐味かもしれません。

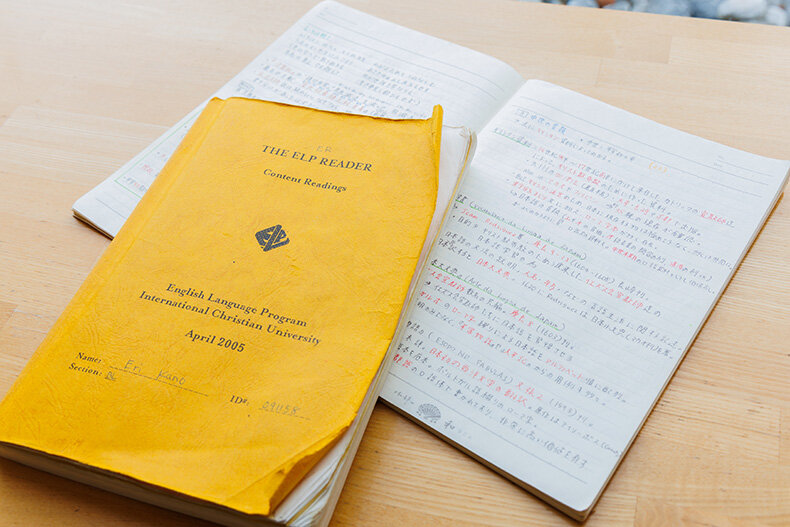

狩野さんが実際に使っていたELP(現:ELA)のテキスト"THE ELA Reader"のテキストとノート。

心地良いだけが「対話」ではない でも、それがとても大切

学部長 何かを深く考えていく時には、他者との対話がいちばん大事だと私は思っているのですが、その他者とは、自分と意見や立場が違う人や出自が違う人だと思うのです。そういう人たちとの対話って、実は気持ち良くないんですよ。ゴツゴツするというか。

狩野 それはポイントですね。クリティカルに考える人同士なら、いつも心地良いわけがないですよね。

学部長 やっぱり「えっ!」「なんでそんな風に考えるの?」と驚くような他者と対話することが大事だと実感しています。

自分の考え方の歪みもわかるし、自分が見えていない点、相手がその意見を言う事情みたいなのもわかってくる。対話はゴツゴツしていても、相互理解が深まりますよね。

一方で、自分と同じような意見を持つ人とばかり話しても、あまり発展性はありません。

SNSの配信元のターゲティング機能によって「この人にはこの情報を」と、自動的に偏った情報ばかりが送られてくる現状も、このエコーチェンバー(自分の意見が反響しているだけの環境)で、たとえ間違えた方向に進んでも気づかない...。

対話と多様性は切り離せないわかり合えなくても、対話をあきらめない

狩野 スマホを使っていると、それが「社会」だと勘違いしがちですが、自分が見たい情報しか見ていない、自分が得ているのは偏った情報だということに気づかないと危険ですね。

同様に、誰しも自分と同じ属性の人たちといると心地良いですよね。留学でもそう、社会に出てもそう。日本人同士とか、若手だけで集まったり。でもその人たちとしか対話できないのはもったいないですね。そのままだと、ゴツゴツした対話への対応はできない。でも例えばですが、地域紛争や戦争などの際にも対話ができる人材が非常に重要ですよね。対話をあきらめたら、理解や解決への道が閉ざされる場面もあるわけです。

ですから若いうちにいろいろなバックグラウンドの人と触れ合うことはすごく貴重だし、たとえ摩擦があったとしても、そこを通らないとクリティカル・シンキングも、俯瞰した視点も、対話力も鍛えられません。

ICUでは教室でも教室外でもたくさんの対話があって、想像以上に多様性が高い。本当に大事な環境だと思います。

メディアが大きく変わる時代 個人の在り方も問われる

狩野 いまは、人によってテレビやラジオ、新聞、インターネット、SNSなど、日常の情報の入手先が多種多様です。中でもSNSは、結果的に意図しない情報の波に連れていかれることがありますから、やっぱり「距離感」がすごく大事だと感じています。

学部長 そうですね。生成AIの発展で、巧妙なフェイク情報もあります。また、悪意が無くてもAI翻訳やAI による要約など、無機質とも感じられる情報が増えてきているのも、違和感があって気になります。

例えば世界のことについて知るなら、私は現地の生の情報、生きた情報を得るのがいいと思います。それも欧米圏のニュースだけでなく、複数の文化圏のニュースを受け取って考えたい。

いずれにしても、受け手のクリティカル・シンキングが問われる時代になった、ということだと実感しています。

狩野 そうですね。自分が賢く情報を取っていかないといけない。真実を見極める、自分の真価が試されているなと感じています。

そういう中で、メディア人として働く自分が考えるのは、メディアはますます重要になっているはずだということです。

クリティカルな情報か、偏らない公正な情報かの裏打ちが必要で、他と同じではなく、自分が、自社ができることを追求しないと生き残れないと思います。弊社で言えば「テレ東BIZ」(テレビ東京の経済メディア)などは独自路線で、何重にもファクトチェックをしています。

AI時代だからこそ「言葉」に対する感度を養っておきたい

狩野 AIは、社会や仕事にも影響を与えますし、働く人のある種の覚悟にも関わると思います。私の仕事で言えば、ただニュースを読むだけだったらAIでもいい。では、生身の人間がアナウンサーとしてできること、AIにはできないことは何だろうと、よく考えていく必要があると自覚しています。

それは、情報の伝達だけではないかもしれません。突発的に起きた災害の報道であったり、中でも、人との対話であったり。

対話としての言葉のやりとりでは、人の温かみや感情に触れたときに初めて、相手も感情を表に出せる瞬間があると思います。また、誰かの本音を引き出すためには、人じゃないとできないかなと思っています。相手を思いやるだけでなく、自らの経験や学習を通しての共感や思い入れがあったりします。視聴者の代弁者として、翻訳者として、生身の人間が担当する意味を強化していくことが重要かなと感じています。

学部長 そうだと思いますね。AIとは私たちの言う意味での「対話」はできません。表面的な情報のやりとりに終わってしまう。

文学の世界で言えば「何が力を持つ言葉なのか」という論議があって、キネティックと呼ばれるのですが、言葉の字義的な意味以上の深い意味や重さを持つ言葉というのがあります。AIにはそれを作ることはできない。人間のクリエイティビティだけが生み出せるのです。

学部長 そういえば最近はAIを使ってレポート書く学生も出てきています。でも今のところ、それは見分けられるんですよ。経験を積んだ教員は読んだ際に「なんかかっこいいこと言ってるけど中身がないな」「伝えたい思いがないな」と分かります。多少下手でも本人が書いたものには人間味がありますが、AIに文章を作らせると、どうしてもツルンとしています。

でも、この先はどうなるのでしょうね。

狩野 AIの発達に対応するだけではなくて、私たちは言葉に対する感性を高めないといけませんよね。いい対話をするためにも、重要なポイントかもしれません。

課題にあふれた世界だからこそリベラルアーツの社会実装を

学部長 現代の社会課題は広域に関わります。環境問題もジェンダーの問題も地域限定ではなく、紛争や貧困は他国への移民問題に繋がったり。本当に様々な国の、様々な立場の人たちが「対話するしかない」と思います。

けれど、現実はそれぞれの立場から課題を見てるから、なかなか一筋縄ではいかない。AIが進んでも、こうした人間的・感情的な対話をファシリテートできるとは思えません。

立場や垣根を超え、視点を広げて対話をリードすること。それができる人材とは、ICUで育つ人材だと思うのです。いわゆる理系や文系も超え、例えば科学のこともわかるし文化のこともわかる。社会課題への取り組み意識も高い。そして対話のトレーニングを積んだ学生が社会に出ていくことは、すなわちリベラルアーツが社会に埋め込まれていく、そんなイメージをしています。

もちろん狩野さんもその一人ですので、ぜひ頑張って学生や同窓生を刺激してください。

狩野 メディアも今後は垣根が曖昧になり、コンテンツの内容や質の勝負が顕著になると思います。同時にその核に「志」や「理想」がなければ信用されません。私もしっかりと志を持っていきたいと思います。

ICUの同窓生には、本当にいろんな分野で活躍されている方が多くて、私自身、刺激をもらっています。ビジネスの現場だけでなく、やっぱり社会貢献とか国際機関とか、社会の変革に関わっている方がすごくたくさんいらっしゃいます。そういう人がいると「自分も頑張ろう」って気持ちになれますよね。

学部長 学生たちにもポテンシャルを感じますよ。すごく社会問題に興味があって、ボランティア活動やNPOの活動をしたり。簡単なことではないですし、特に日本社会ではそれこそ馴染めなくて苦労することもあるかもしれませんが、志を忘れずに粘り強くやっていけば、やっぱり世の中を変えるチェンジメーカーになっていくと思います。

そうやって、社会のいろいろな場所にリベラルアーツの学びの成果としての知見を広めていく。この「リベラルアーツの社会実装」は、ICUの新しい使命といえるかもしれません。

Profile

狩野 恵里

テレビ東京 コンテンツ戦略局 アナウンス部

2009年3月 教養学部卒業

東京都出身。小学校6年生〜高校2年生までの5年間アメリカ・テキサスとカリフォルニアにて過ごす。ICU 在学時はフライングディスク部所属。語学科(当時)で日本語学を専攻し卒業、2009年4月よりテレビ東京にアナウンサーとして入社。2013年より「モヤモヤさまぁ〜ず2」担当。その他、「ネオスポ」「SUPER GT+」「競輪中継」などを担当。