小布施町立図書館 まちとしょテラソ 館長

2016年6月 教養学部卒業(メジャー:社会学、マイナー:日本研究)

ICUで学んだ「言葉を尽くす真摯さ」を、今も大切にしている

「インフォメーション」が「インテリジェンス」になるようにするのが仕事

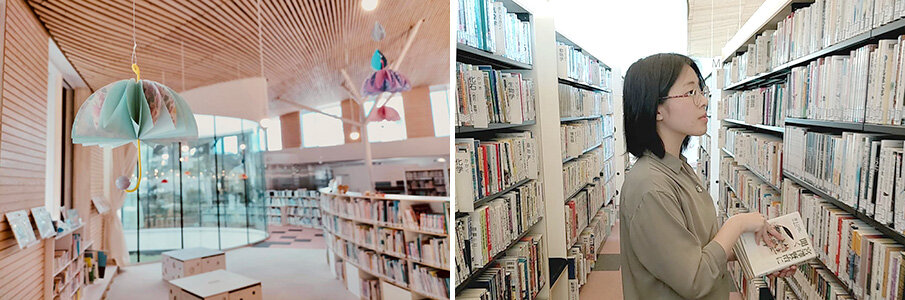

長野県小布施町にある町立図書館「まちとしょテラソ」で館長を務めています。この図書館は「交流と創造を楽しむ、文化の拠点」という理念のもと、行政と町民が一体となって作り上げた公共施設です。「学びの場」「子育ての場」「交流の場」「情報発信の場」という4つの柱を掲げ、ただ本を読むだけの場所でなく、みんなの居場所であることを大切にしています。実際に利用者の方から「他の図書館で子どもが騒いでしまった時は怒られたが、ここではスタッフの方が一緒に子どもをあやしてくれてありがたかった」といった声をいただけた時は、とてもうれしい気持ちになりました。

小布施町立図書館 まちとしょテラソ 外観

私はコンサルタントからキャリアチェンジし、27歳でこの図書館の館長に就任しました。本好き以外の方にも気軽に来ていただきたいという思いがあり、さまざまなことにチャレンジしてきました。そのひとつに「物語祭」という、食べて、飲んで、読んで、楽しめる2000人規模のお祭りの開催があります。そこでは毎年テーマに沿って図書館ならびに利用者から選書された本が、青空のもとあらゆるところに飾られ、さまざまな催しを楽しみながら必ず本との出会いがあるような設計になっています。他にも、当館は「人」が最新で最良の情報と認識しているので、さまざまな人との対話の場をデザインしており、世界の台所探検家の体験談を聞きながら世界中の珍味を味わったり、目の見えない方と一緒に美術鑑賞に出かけたりと、出会いを大事にしています。単発なイベントではなく、長期的なプログラムになっている部活動も利用者の声掛けで複数発足し、図書館の場や情報を活用した取り組みも盛んになってきています。まさに、みんなのコモンズです。「本はあまり読まなかったけど、図書館ってこんなこともできるんだ!と思うようになりました」という声も聞こえてくるようになり、大きなやりがいを感じています。

日常的には、利用者の方々が選書する「OSHI(推し)棚」や、異なるジャンルでも意味的につながりのある本を揃えた「BUNMYAKU(文脈)棚」といったユニークな企画棚を用意しています。図書館は「世界をどう見せるか」という「編集」を行う場所だと私は思っているのですが、その根底には「インフォメーション」ではなく「インテリジェンス」を提供したいという考えがあります。一般的に図書館では「請求記号」と呼ばれるジャンルごとに本が並べられています。しかし、「この本とこの本がどのようにつながっているのか」「この本とこの本を読んだ時にどんな世界が見えてくるのか」といった組み合わせを意識しながら配架することで、利用者の方が多角的に知識を得て、それぞれの世界観を確立するのに寄与できるのではないかと思っています。こうした考え方は、ICUのリベラルアーツ教育に通じるものであり、多様な学問分野に触れ、つながりを意識しながら学んだ大学時代の経験が今の仕事に活きていると感じます。

写真左:仕事中の志賀さん 写真右:図書館企画(絵本「どうぞのいす」になぞらえた市民の物々交換所)

学業、インターンシップ、新団体創設......多忙だったICU時代

ICUを志望したのは、グローバルでありながら少人数で学業に専念できる環境に惹かれたからです。実際に、入学してからも授業や課題で忙しい日々を過ごしました。こうした環境のおかげで、集中して勉強する習慣や、高校までの学び方とは異なる、自ら「問い」をもって学習する姿勢が身に付いたように思います。

3年次からは社会学メジャー、日本研究マイナーを選択。他方、卒業研究では心理学を専門とする先生に指導を仰ぎ、リーダーシップに関する論文を執筆しました。イレギュラーな形でしたが、快く受け入れてくださった先生に感謝するばかりです。リーダーシップに興味をもったのは中高時代の経験が影響しています。国際協力に関するNPO活動に取り組む中で「社会課題は世の中に溢れているのに、なぜ自分ごととして考えられる人が少ないのだろう」「どうすれば世の中を良くしていく人たちを増やせるのだろう」という疑問をもち、本格的に研究したいと思ったのです。

リーダーシップや組織開発に関する活動は、正課外でも精力的に行っていました。2年次以降、企業の組織開発やエグゼクティブ育成をサポートする団体のインターンシップに従事。4年次にはキャリア教育系の団体を創設しました。卒業前に法人化を進めていたのですが、自分のスキルや能力が頭打ちになるのではないかという不安もあり、コンサルティング会社に就職しました。

コンサルタントとして新規事業開発や組織開発の仕事に関わる中、短期間でビジネスに関する基礎体力のようなものが鍛えられました。やりがいがあって楽しかったのですが、「成長」や「変化」を追求し続ける世界にだんだんと違和感を覚え始めてしまって......。ちょうどコロナ禍で、さまざまなものが余儀なく停止した中、人には「成長」以上に「居場所」や「無目的性」がもっとあるべきなのではと思い、4年で退職しました。そんな時に小布施町の図書館長募集の情報を目にし、図書館のコンセプトと自分の思いがリンクして、「これは面白そうだ」と直感したのです。小布施という場所も、まちづくりの観点で注目されていて何度か訪れたことのある街だったので魅力を感じました。こうした縁で図書館長に採用していただき、現在に至ります。

写真左:社会創発イノベーターの合宿にて 写真中央:学生団体代表の頃 写真右:卒論完成

ICUで学んだ「言葉を尽くす真摯さ」を、今も大切にしている

ICUからは本当に大きな影響を受けていると、今でも折に触れて感じます。特に影響が大きかったと感じるのが「言葉を尽くす真摯さ」とでもいうのでしょうか。その重要性を、ICUの先生や仲間との対話の中で実感することができました。私が卒業した後の出来事ですが、コロナ禍の時の学生と大学とのやりとりはとても印象的でした。対面授業が実施できない中、学生が主体となって施設費や授業料の減額などを求める署名活動が行われたのですが、それに対する大学側からの返答が素晴らしく、SNSなどでも話題になったのです。なぜ減額が難しいのか。費用がどのように使われているのか。財政的に全員を支援できない中で最も困っている人をサポートしている。不公平に思えるかもしれないが「不公平」について改めて考えてみてほしい。こういった内容が丁寧に語られていて深く考えさせられましたし、「対話」を大切にするICUを象徴するようなやりとりだと感じました。今、自分がマネジメントを行う立場になって、言葉を尽くす大切さを改めて痛感しています。

ICUが大切にしている、物事を多角的かつ批判的に考えるクリティカル・シンキングも、ずっと自分の中に染み付いています。私は母から「惑えなくなったら、あなたの心は失われていると思いなさい」と言われながら育ってきました。不安に感じたり、「本当にこれで良いのか」と思えることを大切にしていて、それこそが見えないものを見る力につながるのだと実感しています。この考え方はクリティカル・シンキングに通じるものであり、「本当に?」と常に問い続ける力はICUでさらに鍛えられたと思います。惑っている人こそ、ICUに向いているのではないでしょうか。

高校生や若い世代に伝えたいのは、「今だからできることは何かを考えてほしい」ということです。私は今30歳ですが、18歳と30歳で、その時だからこそできることがあると思います。例えば、誰とでも利害関係なく交流できるのは学生時代の特権です。そこで出会った友人は、やがてそれぞれが別の世界に進んだ時に、自分の世界を広げてくれる存在になることでしょう。私がICUで出会った友人も、ビジネス、福祉、アート、作家、芸人など多種多様な道を進んでいて、大きな刺激を受けています。

もちろん、一生懸命勉強することも、学生時代だからこそできる体験です。社会に出ると、勉強したいと思っても学生時代ほど満足にはできません。学生の本分は勉強、そしてそれは特権だということを忘れずに、今だからこその立場を利用して何ができるのかということを戦略的に考えてほしいと思います。

写真左:図書館館内 写真右:仕事の様子

Profile

志賀 アリカ

小布施町立図書館 まちとしょテラソ 館長

2016年9月 教養学部卒業(メジャー:社会学、マイナー:日本研究)

中高時代、NPOで国際協力に取り組む。ICU入学後は学業の傍ら、エグゼクティブ教育を提供する団体でインターンシップに従事。4年次にキャリア教育団体を創設(のちに法人化)。卒業後はコンサルティングファームに就職し、新規事業開発や人財・組織開発の案件を担当する。4年で退社し、2021年4月、小布施町立図書館「まちとしょテラソ」の館長に就任。