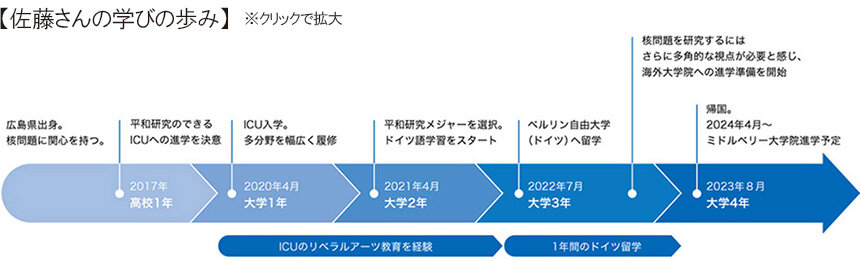

メジャー:平和研究

【シリーズ:留学✕リベラルアーツ 第3回】

確固たる想いを胸に、海外大学院で核問題の研究に臨む未来

3回にわたるインタビューを通じて、留学生活の中での変化と成長を探るシリーズ企画。

ドイツのベルリン自由大学にて1年間の交換留学を終えた、平和研究メジャーの佐藤優実さん。

最終回となる今回は、留学生活全体の振り返りとともに、今後の進路についてお話を伺いました。

最後の春学期、学びと気づきの集大成

核問題の研究を進める中で、4月から始まった新学期、アメリカの政治や国際関係に関する授業を2つ、ドイツの自然や環境問題について考える授業を2コース履修しました。ドイツで友人に話を聞くと「核」のキーワードから「核兵器」は想起されづらく、「原子力発電」の話題に結び付きやすいようです。そういった日本とのギャップを感じつつ、同時に核に関する重要なトピックとしてエネルギー問題・環境問題にも関心が高まりました。語学面では、1年間を通じて複雑なドイツ語文法に慣れ、会話がスムーズになりました。留学開始当初は苦戦した電話でのやりとりにも抵抗がなくなり、成長を実感しています。また、ヨーロッパの学生の多くが、第二言語として英語を流暢に話すことから、寮生活では英語を使う機会も多くありました。彼らとの議論を通じて、「私も英語で自分の意見を伝えたい」という想いが日々のモチベーションになりました。さらに、授業を通じてライティング力も向上。学期末の課題ではA4用紙約14枚分のレポートを英語で書き上げ、大きな自信になりました。

国際的な対話を通じて、自己を相対化する

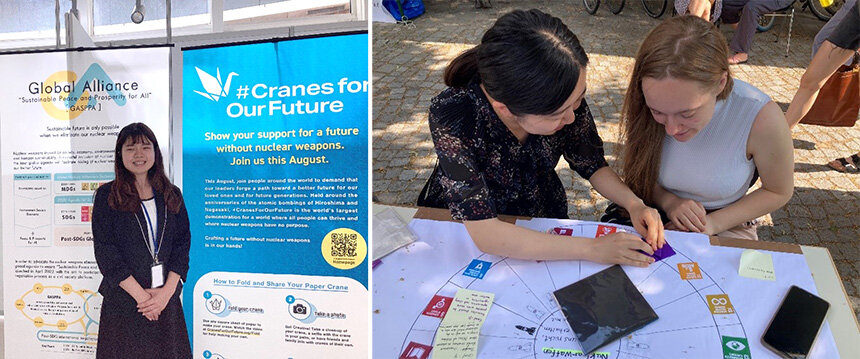

授業外でも積極的に活動し、核についての多様な意見を聞く機会がありました。ベルリン自由大学のイベント「Sustainability Days」と、ウィーンで開催された「2026年核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議第1回準備委員会」に参加したことが大きなトピックです。前者ではイベントの運営から携わり、学生団体のメンバーとともに2ヶ月間にわたって準備に取り組みました。イベント当日は、ブースに来てくれた人と平和を象徴する千羽鶴を折りながら、「核兵器とSDGsの繋がり」についてそれぞれの考えをヒアリングしました。NPTの準備委員会では「核不拡散」を目指す国の代表が集い、意見交換を行う貴重な場に立ち会いました。同じ目的を共有する人々の対話の場ですが、その中でも主張は様々です。「核の傘」に入っている国とそうでない国、核兵器の被害を受けた国とそうでない国、それぞれの見方がありました。

こうした多様な声に触れる機会や、友人との会話を通じて、核や広島への問題意識を国際社会の中で相対化し、より広い視野で捉えるようになりました。まず気が付いたのは「広島だけが特別ではない」ということです。長崎に加え、核実験が行われた場所も含めると被爆地は世界に複数存在します。広島はその「ひとつ」であり、当事者は世界中にいることを改めて実感しました。また、今後の核の在り方についても考えは様々で、絶対的な正解はありません。私は核兵器の使用に反対ですが、その有用性を評価する見方を持つ人もいます。核兵器の廃絶を正しい道として断定するのではなく、あくまでもひとつの意見として捉えるようになったことは、留学を通じた成長だと感じます。今後も、自分の主張を相手に押し付けることなく伝える力、そして幅広い見解に耳を傾ける力を磨いていこうと思っています。

授業がない長期休みには、ヨーロッパ各地を訪れました。中でも留学の目的の一つでもあったポーランドのアウシュビッツ収容所を訪れた際に肌で感じた悲痛な雰囲気は、忘れることができません。春に訪れたにも関わらず、まるで冬のような感覚で、この寒さと悲しみはずっと続くのではないかと感じました。こうした負の記憶の継承は、被爆国である日本にも共通するものですが、ポーランドではかつての敵国・ドイツと共同で教科書を作り、和解に繋がる歴史教育を行っているそうです。その雪解けのプロセスから、学ぶことが多くあると感じた旅でした。

留学を通じてさらに強まった、核問題への想いと卒業研究、そして未来へ

留学では、自分と異なる考えやバックグラウンドを持つ人と多く出会います。そうした他者との違いを基に、自分がたどってきた道や思考を再確認することが、この先の進路を見出すヒントになりました。その上で私が選んだ道は「海外の大学院で、核問題について専門的に研究する」。核というテーマは広島にいた時から自分の中に持っていた軸ですが、ICUのリベラルアーツ教育とドイツ留学を経て、より具体的かつ強固なものとなりました。

次の研究を見据え、ICUの卒業研究ではNATOの「核共有」をテーマに扱います。同じ非核兵器国ではあるものの、アメリカと核を共有するドイツと、共有しない日本について両者の違いを論じる予定です。日本で育ち、ドイツで1年間を過ごした経験を基に、歴史・政治・国際関係・文化・国民意識等の多角的な視点から考察したいと考えています。そして、「核共有」を主題とするにあたっては、「核保有」を理論的な側面から分析する必要があります。保有に至るプロセスを紐解くことは、核不拡散や軍縮に向けた議論にも繋がると期待しています。

大学院への進学準備では壁にぶつかることもありましたが、自身ととことん向き合って決めた目標だからこそ、決意が揺らぐことなく努力を続けることができました。

その結果、無事に志望校から合格をいただき、来年9月からアメリカのミドルベリー国際大学院モントレー校(MIIS*)で核不拡散を専門に研究を進める予定です。

*MIIS:Middlebury Institute of International Studies at Monterey

ミドルベリー大学(アメリカ)とICUとの交換留学協定に基づく留学プログラム「MIIS Accelerated Entry Program」では、MIIS(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)の修士課程で学び、ICUでの学士課程とあわせて、およそ5年間でICUの学士号とMIISの修士号の取得を目指します。

私が最終的に目指すのは、核兵器が使われない世界の実現です。そのためにはまず、核についての国際的な対話の場を設けることが必要だと考えています。核兵器の廃絶に賛成派・反対派の双方が同じ土俵で意見交換を行うことこそ、問題の解決に向けた第一歩ではないでしょうか。大きな声も小さな声も、幅広くすくい上げるための最適な方法について、国際機関で働くことも視野に入れながら検討していきたいと思います。対話を通じてそれぞれが納得できる具体的な道を探り、皆が平和に過ごせる日々のために、アクションを起こしていくつもりです。

(2023年8月取材)