探究学舎 取締役/NPO法人ミラツク 執行役員

2003年 国際関係学科(当時)卒業

リベラルアーツ教育から生まれる「感謝」の気持ちが、 世界平和につながっていく

より良い教育を世界に届けるため、人と組織のエンパワーメントに挑む

東京都三鷹市に拠点を構える「探究学舎」という塾の取締役を務めています。この塾の大きな特徴は、成績の向上や難関校への合格を目的とせず、子どもたちの「探究心に火をつける」ための教育を行うこと。ビー玉や風船を宇宙の天体や元素に見立てて実験したり、科学や数学、経済、芸術などの歴史を映画のストーリーのように教えたりと、さまざまな分野の驚きと感動に出会う多彩な学びを提供しています。

また、異なる地域・職種の人々をつなぎ、イノベーションを通じて良い未来の実現を目指すNPO法人・ミラツクでは、執行役員として在任。「探究学舎」とミラツク、両方の事業において、メンバーが自分らしく活躍できる環境をつくり、人と組織の力を最大化することに力を注いでいます。

現在の職場に就くまでは、長らく海外を中心に活動していました。ICUを卒業した後はバングラデシュのNGOでのインターンシップを経て、英国サセックス大学の大学院へ進学。国際教育学を専攻に選び、1年間必死に研究して、修士号を取得しました。それから、JICAエチオピア事務所、ユニセフ・ブータン事務所で勤務し、途上国の人々のための教育事業に従事。2005年に帰国し、東京にあるユネスコ・アジア文化センターの職員として3年間勤めました。その時に出会ったのが、「探究学舎」の代表取締役社長を務める現在の夫で、その後、彼の会社の経営に深く関わるようになりました。

数々の国際的な教育事業に関わって実感したのが、スタッフの労働環境を改善し、組織開発を進めることの大切さです。現地では自分自身が教壇に立つわけではなく、授業内容や教育政策の検討は教員、NGO、各省庁の職員の方に委ねることになります。彼らに高いモチベーションを持って活動してもらい、全体のパフォーマンスを高めるには、組織改革が欠かせません。職員としての勤務の傍ら勉強会に出席したり、書籍を読んだりして、ノウハウを蓄えていきました。当時得た知見は、現在の仕事でも大いに役立っています。

私が仕事に取り組むうえで大切にしていることは二つあります。一つは「自分に本物(Authentic)であること」。誰かに良く思われたい、評価されたいといった社会的な自己としての欲求は原動力にもなりますが、振り回されてしまうと本心をないがしろにしてしまいかねません。心の奥底にある本質的な願いや、人生をかけて表現したいことを見出すためには、自分自身との対話や内省が必要です。そうして得た気づきを起点として、仕事や人生に対して誠実に向き合っていきたいと考えています。

もう一つは「人事を尽くして天命を待つ」ということです。長期休みの度に途上国へ通っていた大学時代、多種多様な文化や環境の中で生きる人々の姿を見て、自分の力が及ぶ範囲は限られているのだと痛感しました。だからこそ、最善を尽くした後は、大きな流れを信じて身を委ねる。困難に直面しても挫けずに生きていくために、この考えは心の拠り所となっています。

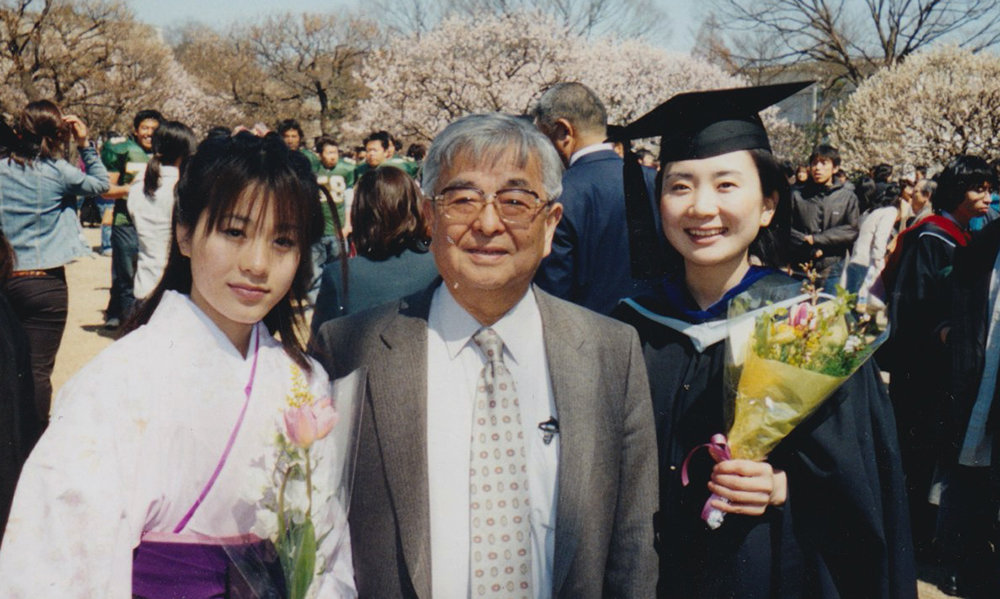

恩師の千葉杲弘先生(写真中央)と宝槻さん(写真左)

学びの楽しさを実感し、途上国に足繁く通った大学時代

ICUを知ったのは、高校時代に読んだユネスコの『世界教育白書』がきっかけです。当時、高校の課題研究として途上国の識字教育についての論文を執筆していて、手に取ったのがこの本でした。そこで、識字教育の重要性に気付き、その後ICUの教授を務めていた千葉杲弘先生が執筆された識字教育に関する論文を見て、「私がやりたかったのはこれだ!」と大きな衝撃を受けたことを覚えています。すぐにICUのパンフレットを取り寄せ、大学への理解を深めるうちに、「この大学に行きたい、この先生の下で学びたい」という思いはますます強くなっていきました。

その後、念願叶って国際関係学科*へと進学し、卒業研究では千葉先生に師事して、途上国の教育のあり方に関する研究に没頭することができました。もともとの志望理由につながる先生のもとで卒業研究ができたのは、とても幸運なことですが、ICUの学びで得たものは、それ以上に大きいと思っています。例えば、ある授業では、エドワード・サイードという学者のオリエンタリズムという書籍が取り上げられたのですが、その時に、自分たちが普段考えたり、見たり、感じたり、表現したりしているものが、いかに作られたフィルターを通して物事を見ているのかということを突き付けられたことが印象に残っています。また、他の授業では、ディズニー映画の「アラジン」の映画を見て、ヒーロとして描かれるアラジンと現地のアラブ人の表現の対比を学問的に読み説くということをしました。その時には、それまで単なるのエンタテイメントとして見ていた映画に、実は社会に存在する偏見や差別が無自覚に投影されているということを学ぶなど、自分がいかに無知であったかを知ることの連続で、日々学びの楽しさを感じていました。

その他にも、先生方から聴く最先端の現場の話も非常に魅力的でしたし、学生主体でプレゼンテーションを行う機会も多く、調査や検討、発表準備などに追われながらも、自分で考えて自分で調べて発表する楽しさというか、興味があればいくらでもテーマを深く掘り下げさせてもらえる自由な学びの環境が、私にとってはとても素晴らしい場だったと思います。

また、途上国に頻繁に通い始めたのも大学時代です。ICUの秋休み(11月下旬)は東南アジアの気候の良い季節と重なっており、航空券も安価だったため、海外へ行くにはうってつけでした。ラオスやフィリピン、カンボジア、韓国、ベトナム、タイ......訪れた国は数多くあります。滞在の形式もさまざまで、国際機関やNPOを訪問するスタディツアー、リサーチ・プランニングを行う調査実習、住民と生活を共にするワークキャンプなど、観光ではないあらゆる形で現地の暮らしを体験できました。学生時代は早く国際関係の仕事に就きたいと考えていましたが、何者でもない、ニュートラルな立場で現地の人々と接することで得難い経験ができたと感じます。さまざまな国・地域の人と協力して物事を成し遂げる喜びも、この時に味わうことができました。

*当時は、教養学部のもとに、国際関係学科、教育学科のほか、人文科学科、語学科、社会科学科、理学科の6学科が存在。2008年度より、現在のアーツ・サイエンス学科に統合

ICUのリベラルアーツが「探究心の火」を大きくする

ICUで得た学びの数々は、血肉となってその後の人生に生きています。例えば、ユネスコ・アジア文化センターにいた頃は、国際会議の事務局員として、教育や評価、政策、地域研究など、さまざまな分野の専門家と議論する機会が多くありました。そういった局面では、専門家の方々がどのような学問的背景や土台から語られているのかということ、自分なりの想像を働かせていました、語られている内容以上のことを理解するよう努めました。

特に、議論がかみ合わないときには、まずは自分の考えを疑い、相手のバックグラウンドやどういった信念で何を伝えようとしているのかを想像する姿勢が重要になります。自分がこの道で進みたいと強く思ったり、この分野の専門家であると思うと、どうしても主義主張が強くなってしまう傾向が出てくると思いますが、だからと言って主義主張を通して相手を「論破」するのではなく、お互いの意見の違いを見出し、その間に橋をかけていく――そうした「対話」のためのスキルは、クリティカル・シンキングをはじめとするICUの4年間の教育でその基礎を築くことができたと強く感じています。

また、社会に出てから「世界平和」を掲げると偽善的だと受け取られることも多いのですが、ICUはその目標を堂々と言える場所だったと感じます。私は、リベラルアーツを通して生まれる"Sense of Wonder"(好奇心)は、いつか"Sense of Appreciation"(感謝)に変わると考えています。世界のさまざまな出来事や現象に触れ、その事に興味を持って深く学んでいくと、それがいかに大事なもので真に価値あるものなのかが理解でき、感謝の気持ちが湧いてくると思います。大事で価値あるものを、壊したりする人はいないはずで、こうしたことが、平和や世界を守る行動につながるのだと思います。ICUはそのための教育に全力で取り組んでいる大学ですし、私自身も「探究学舎」の活動でこうした思いを実現していきたいと考えています。

これから大学で学ぶ皆さんには、生涯をかけて取り組める、自分自身のテーマを見出すことに挑戦してほしいです。私は、人間一人一人に心のフックがあり、そこにかかる学びを発見することが、「探究心に火をつける」のだと考えています。それは誰かの押し付けではなく、数々の経験や出会い、その重なりの中で生み出されるものです。ICUには、リベラルアーツやクリティカル・シンキング、少人数教育、対話型授業など、「探究心に火をつけ、その火を大きくする」仕組みが整っています。そして何より素晴らしいのが、相手との違いを受け入れ、尊重する文化です。自分が求めれば、先生や他の学生も、必ず意見を受け入れて対話してくれるはずです。ぜひ、ICUにしかない充実した環境を活用して、自分の道を切り拓いてください。

Profile

宝槻 圭美

「探究学舎」取締役/NPO法人ミラツク 執行役員

2003年 国際関係学科(当時)卒業

ICU卒業後、英サセックス大学大学院へ進学し、国際教育学修士課程を修了。JICAエチオピア事務所、ユニセフ・ブータン事務所での勤務を経て、2005年にユネスコ・アジア文化センターに入職。学校外教育の政策立案や教員養成、教材作成、教授法開発に携わる傍ら、組織開発について学ぶ。現在は探究学舎の取締役として経営に関わるほか、NPO法人ミラツクの執行役員を務める。保育士資格有。二男三女の母。