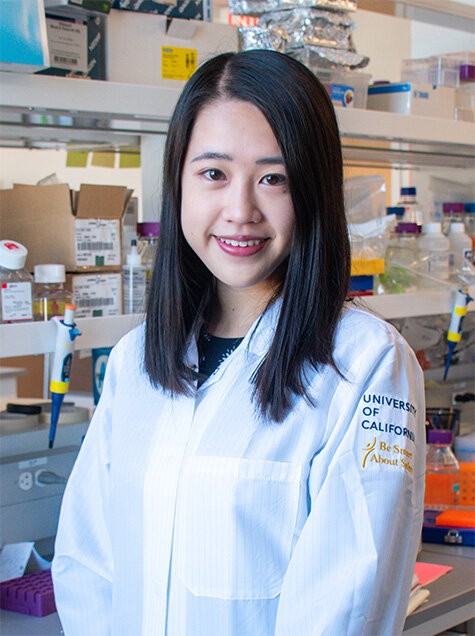

カリフォルニア大学バークレー校 内分泌学 博士課程3年

2020年3月 教養学部アーツ・サイエンス学科卒業(生物学メジャー)、

2021年3月博士前期課程修了(5年プログラム)

老化・寿命を制御する遺伝子の謎を解明し、人の健康を支えたい

生体内の複雑な生命現象を研究する面白さに惹かれ、アメリカのトップスクールへ

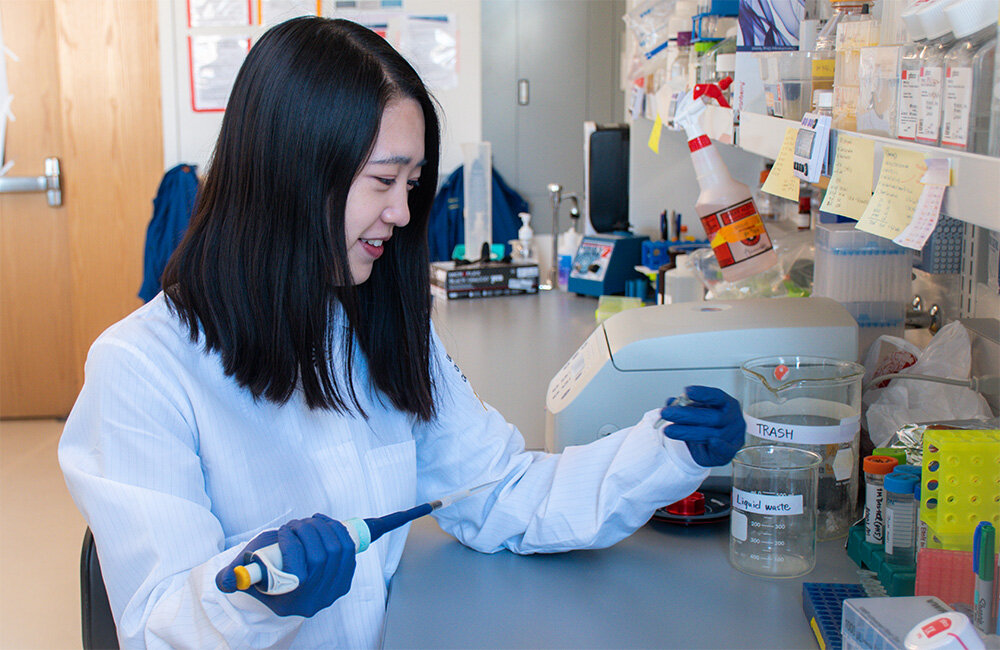

現在、カリフォルニア大学バークレー校の博士課程にて、老化研究を専門とする研究室に所属しています。具体的なプロジェクトとしては、脳の老化として知られるアルツハイマー病の発症のメカニズムとその治療法の解明に繋がる研究をすることを目標に、老化制御遺伝子として知られるSirtuinの脳での機能の解明に取り組んでいます。

アルツハイマー病は認知症の中で最も有病率が高く、世界中に5,000万人以上もの患者がいます。症状の進行を遅らせたり、緩和したりする薬の開発は徐々に進んでいるものの、現時点では完全な治療法はおろか、発症のメカニズムも解明されていません。効果的な治療法を見いだすためには、そもそも人間の脳が老化によってどう変化し、アルツハイマー病への罹患率が上がるのか、根本的な仕組みから明らかにする必要があります。その鍵を握るのが、老化メカニズムを解明する基礎研究だと考えています。

生体内における様々な分子の合成・分解に関する化学反応のことを代謝といいますが、生体内にはいくつもの複雑な代謝経路が存在しており、生命体の維持に寄与しています。生体内で起きている未知の生命現象を研究する面白さを知ったのは、ICU時代、布柴達男先生のもとで微生物遺伝学の研究に取り組んでいた時です。当時は大腸菌を研究材料として、生命の持つDNA損傷に対する防御機構を研究していました。遺伝子の持つ未知の機能を明らかにし、それぞれの遺伝子の関わりを紐解くプロセスにやりがいを感じて「この先も生体内の複雑な生命現象の解明に関する研究を続けていきたい」と思うようになりました。生命現象の中でも特に興味を持ったのが老化現象です。老化を制御する分子・細胞メカニズムを明らかにすることで、老化の遅延や、老化に伴う疾患の予防を可能にし、人の健康の維持・向上に貢献したいと考えるようになり、現在に至ります。

博士課程1・2年生の時は必修の授業もありましたが、3年生になった今はTeaching Assistant (TA)として実験の講座を受け持ったり、研究室に所属する学部生の指導をしたりしながら、自身の研究プロジェクトに取り組んでいます。さらに2023年6月からは「QUAD Fellowship」の第1期生としてプログラムに参加します。これはQUAD(Quadrilateral Security Dialogue)加盟国である日本・アメリカ・オーストラリア・インドの4か国から25名ずつ、STEM分野(科学・技術・工学・数学)の修士・博士課程に在籍する学生が選ばれる奨学金プログラムです。今後は、アメリカでの研究を支援していただく他、複数のワークショップ・教育プログラムに参加します。6月にはいよいよ、キックオフイベントとしてオーストラリアのメルボルンで1週間の対面プログラムが実施される予定です。世界中から集まるトップクラスの学生たちとの対話をとても楽しみにしています。

ICUのサイエンス教育で培われた、多角的な視点と確かなスキル

高校生の頃から「人の健康」に興味を持っており、当時は食品科学や栄養学といった、目に見えて健康に直結している分野に強い関心がありました。ただ、「人の健康」への携わり方は数多くある中、視野が広いとは言えない高校生の段階で専門を一つに絞ることには不安を感じていました。幅広く学んだのちに自らの関心を見定めたいと考えていた時、ICUのリベラルアーツ教育を知ったのです。漠然と文系大学のイメージを持っていたのですが、調べてみると生物学や化学など理系のメジャーも選択できることを知り、複合的に学べる点に魅力を感じました。また、世界中の人と交流を持ちたいという思いから英語学習にも力を入れていたので、日英バイリンガル教育も決め手の一つとなりました。

入学後は多彩な分野を学びながらも、特に生物学に力を入れました。ICUのサイエンス教育の魅力は、多様な学生との協働を通じて多角的な視点で考察できることです。たとえば、実験の授業には人文・社会科学系のメジャーに在籍する学生も参加しています。彼らの目線からの指摘によって、自分が「当たり前」と感じていた認識が変わり、新たな気づきを得ることもありました。また、実習の授業には留学生が参加することもあり、国による教育の違いを学ぶ機会にもなりました。加えてICUには少人数だからこその丁寧な指導があります。実験の基礎をじっくり身に付けた経験が、今の私の土台になっています。

生物学の他には、高校生の頃には学んだことがなかった心理学に興味を持ち、人間の感情や行動の原理について学問的にアプローチする面白さを学びました。授業の中では脳と心の関係を理解するために、脳機能についても学習しました。この学びは現在の研究でも役に立っており、個々の学問が根底ですべて繋がっていることを日々感じています。また、ICUだからこそ履修できた授業として記憶に残っているのが考古学です。キャンパス内で古代土器の発掘・展示・保存方法を見学したことが強く印象に残っています。座学だけでなく見て、触れて、感じて学ぶことの大切さはICUで学んだことです。

語学の面でも、ICUの環境は期待以上でした。私は帰国生ではなく日本の中学英語から英語を学び始めたいわゆる「純ジャパ」ですが、中高時代から英語が好きであったことに加え、リベラルアーツ英語プログラム(ELA)での予習・復習を徹底したことで、アカデミックな英語表現を身に付けることができました。さらに3年次には、カリフォルニア大学リバーサイド校へ10ヶ月間の交換留学に。メジャーであった生物学に限らず、興味がある授業を多く履修しました。授業やディスカッションを通して、幅広い分野の専門的な内容を英語で学んだ結果、海外の大学院でも、授業や研究において英語力で困ることはありません。

「自分らしくいられる場所」で、焦らずに将来に向き合う大切さ

ICUでは寮生活を通じて、かけがえのない仲間と出会いました。卒業後もずっと連絡を取り合っている友人がいますが、その多くが寮生活をともに過ごしたメンバーです。楽しい時だけでなく、つらい時や苦しい時も共有し、お互いのことを深く理解し合える関係が築けたのは、ICUで寮生活をしたからこそ得られたものだと思います。日本の大学では寮生活はあまり一般的ではなく、寮といっても個々の生活が区切られているパターンも多いため、ICUのように2人1部屋で共同生活をするような環境は珍しいと思います。性格や生活リズムが異なるルームメイトに戸惑うこともありましたが、寮生活を通してどんな人とでもそれなりにうまく付き合っていく方法を学びました。このスキルは現在、アメリカで多様なバックグラウンドを持つ人々と関わる中でも大いに活きています。

さらに私のICU時代を振り返る上で大きな存在となっているのが布柴先生です。相談をする時、先生は私の考えを決して否定せず、今後どのように具体化していくのかを考える問いかけをくださいました。特に留学をしていた3年次には、進路についてオンラインミーティングやメールで頻繁に相談にのっていただいたことを覚えています。就活も行いましたが、先生との対話から「アメリカのトップスクールの大学院で研究を続けたい」というビジョンが明確になり、企業からの内定を辞退。先生のご指導があったからこそ今の自分があると感じますし、卒業した現在もずっと温かく見守っていてくださる布柴先生の存在は大きな支えとなっています。

友人にも先生にも恵まれたICUは、自分が最も自分らしくいられる場所でした。周りから浮くことが不安で、主張を抑えていた高校時代。一方、多様性にあふれたICUのキャンパスでは友人にも先生にもしっかりと自分の意見を伝えることができました。また、私のように海外の博士課程に進学するケースは少数でしたが、周りとの違いを気にせず、自信を持って進路を選択できたと思っています。

今後、博士課程修了までに残されている期間は3年間。現在行っている研究プロジェクトを進め、修了時に確かな成果を残したいです。そして修了後は研究成果をより社会に還元できるような分野で研究を続けていけたらと考えています。高校時代から関心があった「人の健康」に貢献できる人材となれるよう、ICUで培った多角的な視点を生かして研究を続けていくつもりです。

これからICUで過ごされる皆さんには、ICUの環境の中で時間をかけて、将来自分がやりたいことをじっくりと見定めてほしいと思います。入学時に明確な目標がなくても不安に思うことはありません。私自身、海外の大学院への進学という進路を決めたのは学部3年の終わりごろ。入学当初は、まさか自分が海外の大学院で研究をしているとは思っていませんでした。ただ私が意識していたのは、先のことを心配しすぎず「その時にできる最大限の努力をすること」。課題一つをとっても、卒業研究であっても、目の前のことに真剣に向き合う中で将来の選択肢が自然と広がり、選び取る力が身に付くはずです。一つに絞り込むことを急がず、興味を感じることに全力で挑戦してみてください。

恩師の布柴達男先生(写真左)と丸一さん(写真)

Profile

丸一 綾音

カリフォルニア大学バークレー校 博士課程3年

2020年3月 教養学部卒業

ICUでは生物学メジャーを専攻。布柴研究室にて大腸菌をモデル生物とした微生物遺伝学の研究を行う。3年次にはカリフォルニア大学リバーサイド校に10カ月間の交換留学を経験。2021年に5年プログラムで博士前期課程修了後、カリフォルニア大学バークレー校博士課程に進学。現在はアルツハイマー病の治療ターゲットとなる遺伝子の研究に注力している。2022年にはこれまでの取り組みや研究が評価され、2023年6月から始まるQUAD Fellowshipの第1期生に選抜された。